Tagliacozzo – Oggi per la prima volta nella storia, il Presidente della Repubblica italiana, il Presidente Sergio Mattarella, visiterà la Marsica.

L’occasione è dovuta alla celebrazione dell’anniversario della Battaglia di Tagliacozzo del 23 agosto 1268 che vide scontarsi, proprio in terra marsicana, per l’esattezza in un’area compresa tra i territori di Scurcola ed Albe, nei Piani Palentini, l’esercito del giovanissimo Corradino di Svevia, ultimo esponente della casata tedesca degli Hohenstaufen, e quello di Carlo I d’Angiò, figlio del re di Francia Luigi VIII.

Verso le ore 11 Mattarella sarà atteso da oltre 700 persone al Teatro dei Marsi di Avezzano. Qui, dopo i saluti istituzionali, sarà proiettato un video con i punti più simbolici della Marsica e un ripercorso storico sulla battaglia, il tutto accompagnato dalla voce di Orietta Spera.

Di seguito l’intervento di Giuseppe Grossi

Sei Luglio 2019, la Marsica ricorda la Battaglia dei Piani Palentini del 23 agosto 1268.

Il 23 agosto del 1268, 750 anni fa, nei Piani Palentini fra Scurcola Marsicana e la sua frazione di Cappelle dei Marsi nel territorio del medievale Castrum Pontis, nel Regno di Sicilia al centro dello svevo Justitiariatus Aprutii e nella marsicana Contea di Albe, uno scontro epocale segnava la fine del partito ghibellino e del sogno svevo della restaurazione del Sacro Romano Impero; un impero “moderno”, avanzato e privo delle numerose feudalità arcaiche locali. Uno scontro fra esponenti delle nazioni europee(Spagna, Italia, Francia e Germania) e fra visioni diverse del governo del mondo occidentale: il partito dei Ghibellini che appoggiava l’impero svevo e una visione “laica” dello stato; il partito dei Guelfi, alleato del papa di Roma, con una preminente visione “cattolica” del governo. Una cruenta battaglia al centro dell’Abruzzo, lungo la via Tiburtina-Valeria “là da Tagliacozzo” a detta di Dante, che segnò lo sviluppo degli Stati Nazionalie il ritorno della miope e arcaica feudalità ambientale. Di nuovo delle truppe francesi intervengono, su richiesta del Papa romano, per bloccare il ritorno di un grande impero; un progetto già iniziatoda Carlo Magnoè nuovamente vanificatodal sorge degli egoismi “nazionali”.

Due i principali esponenti della contesa: il biondo figlio di Corrado IV, Corradino di Svevia di anni sedici e ultimo esponente della casata tedesca degli Hohenstaufen, nipote ed erede del trono di Federico II nel Regno di Sicilia; il biondo Carlo I d’Angiò di anni quarantadue, figlio minore del re di Francia Luigi VIII, vincitore su Manfredi a Benevento nel 1266 e nominato Re di Sicilia dal papa francese Clemente IV (Guy Le Gros Foulquois). 9000 Ghibellini contro 6000 Guelfi in una pianura assolata al centro dell’Italia, solcata dal modesto corso fluviale dell’Imele e dominata dal massiccio calcareo del Velino. Una vittoria dovuta all’astuzia dell’angioino Alardo de Valéry e, soprattutto, alla strategia dell’alleato Guglielmo II di Villehardouin, principe di Acacia. Un successo definitivo dell’exercitus Francorum contro il furor Theutonicus svevo segnatoulteriormente dalla successiva decapitazione dello stesso Corradino a Campo Morricino (l’attuale Piazza del Mercato di Napoli), il 29 ottobre dello stesso anno; era la prima volta che un re del mondo cristiano era giustiziato pubblicamente.

Dopo l’interesse di Federico II verso le terre marsicane con il tentativo di ripristinare l’Emissario romano del Fucino e l’eliminazione della potente feudalità celanese, l’angioino vincitore: cede i feudi ai suoi fedeli cavalieri francesi; favorisce il ritorno degli ultimi discendenti dei Conti dei Marsi (i De Pontibus palentini e i Ruggeri di Celano); distrugge la vicina Albe patria dei proditores marsicani; crea ex novo l’abbazia cistercense di S. Maria della Vittoria apud Sculculam cui concede numerosi feudi e il diritto di pesca sul lago Fucino. Nuove tasse e soprusi si accaniscono sugli angariates homines marsicani e del Regno di Sicilia causando conflitti e odi che porteranno alla perdita angioina definitiva della Sicilia nel 1372 con la nascita del Regno di Napoli e alla fine dell’abazia cistercense scurcolana nel pieno Rinascimento.

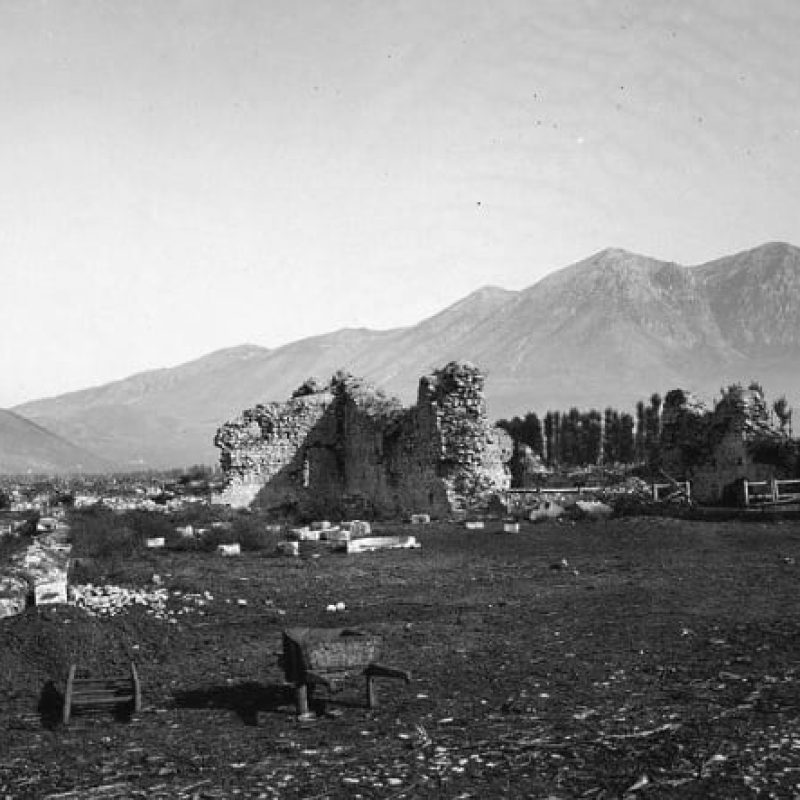

Di questo avvenimento sul posto rimane ben poco se si esclude la toponomastica della viabilità interna del centro storico scurcolano, la lignea statua di culto della Madonna della Vittoria conservata nella chiesa castrale omonima del paese e gli scarsi resti dell’abbazia cistercense ancora in attesa di essere adeguatamente valorizzati. Eppure già dal suo abbandono, dalla prima metà del Cinquecento, viaggiatori europei (italiani, francesi, tedeschi e inglesi) fecero tappa sui luoghi fermandosi sui resti dell’abbazia e nella vicina Scurcola; di tutti rimane l’accorata descrizione dello storico tedesco Ferdinand Gregorovius, durante la settimana di Pentecoste in Abruzzo del 1871.

Quel giorno di agosto del 1268, quindi, ci fu una vera e propria guerra fra idee nazionaliche che segnò in modo definitivo lo spartiacque fra il cavalleresco e religioso mondo medievale e il razionale e borghese mondo moderno con le sue amplificate e organizzate atrocità umane terminato con i grandi massacri delle due guerre mondiali.

Coscienti di questo importante avvenimento storico le comunità locali interessate, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo e Avezzano vogliono onorarne, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, non solo il ricordo, storico e monumentale, ma anche valorizzarne le testimonianze residue nell’ambito della nuova Europa ormai faticosamente unita ma cosciente dei suoi avvenimenti storici conflittuali che, superati, porteranno a una cosciente unione politico-culturale delle sue “diversità”.

Giuseppe Grossi