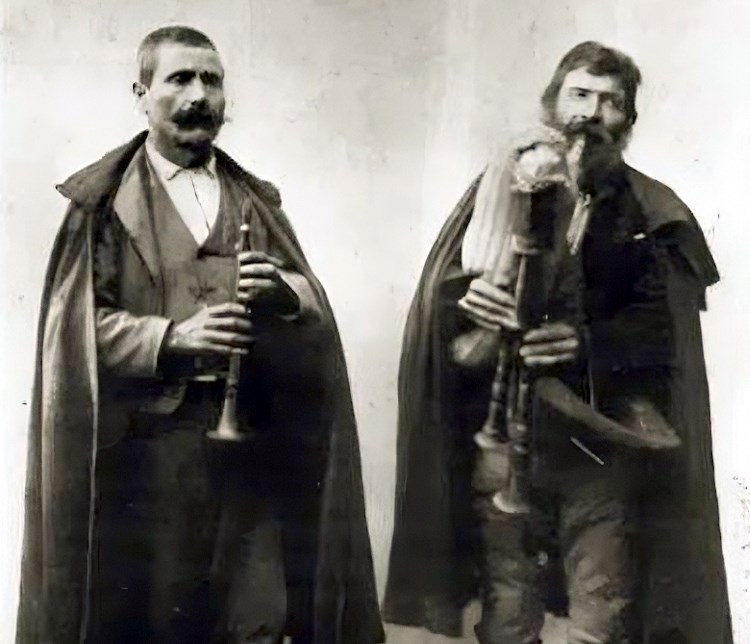

Marsica – “Questa singolare orchestra produce un effetto delizioso, commovente poetico al quale anche le persone non suscettibili di provare simili impressioni non possono restare insensibili”, annota il musicista francese Hector Berlioz (1803-1869) durante il suo soggiorno a Roma (1830-1832) dove, recatosi per aver ottenuto il Prix de Rome, “lo esaltano non la città ma il paesaggio, il gusto di stare a contatto con i contadini” (Enciclopedia Biografica Universale, Biblioteca Treccani) e il sentire e vedere gli zampognari aggirarsi per le vie dei quartieri. Le testuali parole del compositore: Cette singulière orchestre produit un effet délicieux émouvent poetique auquel mȇme les personnes ne pas susceptibles de ressentir semblables impressions ne peuvent rester insensibles.

“Sono arrivate le ciarammelle!” è l’espressione entusiastica, a ridosso del Natale, di piccoli e grandi, all’arrivo dello zampognaro. Sono i tre, anche quattro pifferi, oboi popolari, che costituiscono la zampogna, cette singulière orchestre, dal suono affascinante, che dànno allo zampognaro, con figura retorica, il nome degli elementi che compongono lo strumento, le ciarammelle, appunto. Questo avviene, o meglio avveniva nei paesi della Marsica quando, disceso dai monti del Molise o dal confinante Lazio, dove si mantiene viva anche la tradizione di costruire lo strumento, lo zampognaro era… di casa. Nelle contrade del territorio dei Marrucini e dei Frentani, di Chieti e di Lanciano, invece, perlustrate dallo ‘zampognaro’, il vocabolo con il quale il suonatore cantore viaggiatore viene chiamato è scopĕ narĕ

Andare alla ricerca dell’origine e del significato di scopĕ narĕ, che l’immaginario collettivo associa al Natale; al suo girovagare di contrada in contrada di casa in casa, è una stimolante curiosità che, quando soddisfatta, costituirà una… scoperta. Un primo, non irrilevante contributo, è dato dalla pronuncia. L’accentazione ci dice che si tratta di due parole, come scritto, poiché la voce si sofferma con uguale intensità su scopĕ e su narĕ. Parole dall’aria forestiera e dal significato oscuro; “appartenenti a una lingua barbara” avrebbero detto, pertanto, i Greci. Dove cercare, allora? Eureka…! Iniziamo proprio dal greco.

“Skopùs de kagò kai katoptèras stratù épempsa”.’ Esploratori per osservare l’esercito io inviai”: (Eschilo: ‘I sette contro Tebe’ v.36). “Telòthen en lèio pedìo; parà de skopòn èisen antìtheon Fòinika” “Lontano nella pianura uniforme; vi mandò osservatore il divino Fenice” (Iliade 23, 359-360, Einaudi). Incomincia a delinearsi nitidamente la figura dello zampognaro: viandante che, nel suo peregrinare, esplora e osserva ciò in cui s’imbatte. Scopĕ, (skopòs: esploratore, osservatore); si guarda intorno tutto osservando, il suonatore, e intercala la melodia con la voce, il cantore. Near-o(i)dos, giovane cantore.

I termini scope nare, di antichissima origine, sopravvissuti nelle contrade del Teatino, con cui si indica lo zampognaro sono dunque di origine greca? Le lingue d’Europa presentano affinità; è stata avanzata pertanto l’ipotesi della loro derivazione da una lingua comune, l’indoeuropeo, (un’ipotesi, appunto). Secondo l’insigne filologo Giovanni Semerano (Le Origini della cultura Europea, 2 voll. 4 tomi, 2 diz. etimologici, della lingua greca, della lingua latina e di voci moderne, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp.956-715) è il sumero accadico all’origine delle lingue d’Europa, pervenuto alle sponde del Mediterraneo con l’espansione dell’impero di Sargon il Grande (2340-2284 ca.), e diffusosi in tutto l’Occidente quando i Greci, ricorda Platone nel Timeo, erano ancora fanciulli: “O Solon, Solon, Èllenes aèi pàides èste; ghèron dè Èllen ouk èstin” (O Solone, Solone, voi Greci siete sempre fanciulli; un Greco vecchio non esiste.) (Platone, Timeo, 22b).

Dopo la comprensione dei testi scritti in caratteri cuneiformi, e dopo la scoperta di Ebla, da parte di una spedizione italiana, e della sua vastissima biblioteca, sappiamo che in sumero, naru è il musico, Il greco near richiama il sumero naru. Questo è il viaggio più lungo fatto da “il musico viaggiatore”, “l’esploratore musico”, da lu Scopĕ narĕ.