Questa nuova indagine (ridotta per motivi di spazio a pochi esempi) è costituita dal carteggio riguardante la difficoltosa rinascita socio, economica e amministrativa della Marsica subito dopo il terremoto del 1915 e la Prima Guerra Mondiale.

Per cogliere la specificità della questione, occorre considerare che l’avvento di questo nuovo periodo rimane confuso e disarticolato a causa degli immobili da espropriare, delle continue liti, delle indennità dovute, del piano parcellare, con evidenti e sfacciate pressioni politiche a carattere speculativo: prevaricazioni edilizie perpetrate in tutto il territorio dalla classe egemone superstite, in contrasto o talvolta d’accordo con il «Genio Civile».

In proposito, le affermazioni del Delegato Speciale Benigni (in carica dal 1° agosto 1918 fino al 10 ottobre 1920), rimangono molto espressive ad appena un anno dal sisma. Oltretutto, durante la sua amministrazione straordinaria, nell’ottobre del 1918 si era diffusa una terribile epidemia influenzale. Si legge nel suo resoconto che il morbo: «si estese con caratteri di straordinaria gravità anche a questo circondario». Altre differenze risaltarono al momento dell’assegnazione delle prime baracche. Per questo, il funzionario ammise senza troppe remore: «Quand’io ebbi l’incarico di assumere l’amministrazione di questo comprensorio, non trascurai di esaminare subito le ragioni per le quali, invece, le rovine delle costruzioni private degli edifici pubblici statali e comunali, che costituivano il centro abitato, tutto l’insieme tragico dei resti materiali di città e paesi orribilmente crollati, fossero ancora là, a circa quattro anni dall’ora fatale, a testimoniare la violenza della natura, la forza distruttrice scatenatasi in questo importante centro di vita».

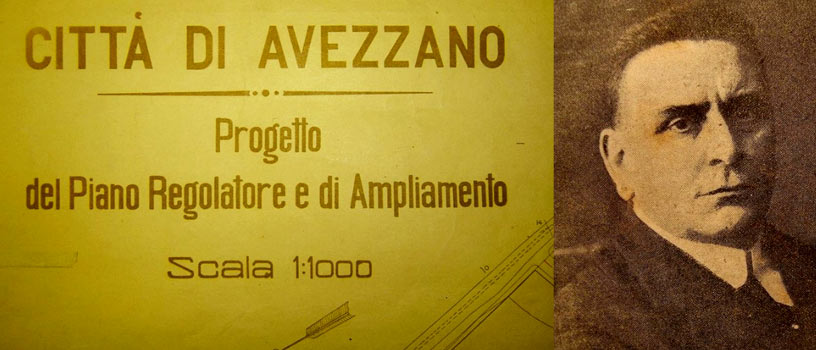

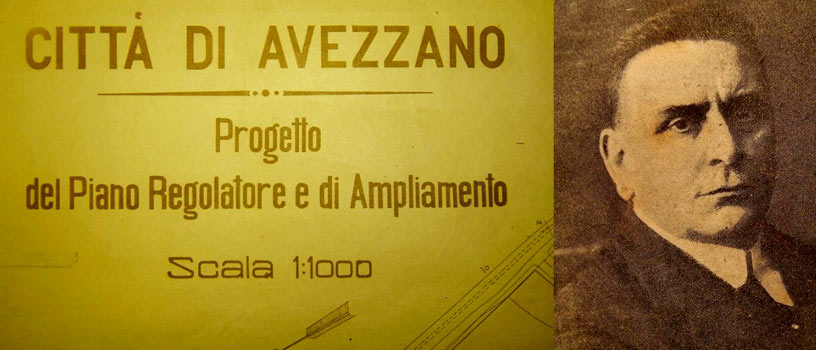

Tuttavia, lo zelante delegato fece iniziare i lavori di sgombero per: «togliere in gran parte agli occhi ancora attoniti dei superstiti lo spettacolo e il ricordo doloroso della città [ Avezzano] distrutta e resa già libera e piana la zona del vecchio abitato, consentendo ai proprietari ovvero a quelli che intenderanno acquistarne le aree di utilizzarla con nuove costruzioni secondo gli allineamenti di massima stabiliti col Piano Regolatore di ampliamento». Nel caso specifico, la direzione dei lavori fu affidata «dall’Unione Edilizia Nazionale al progettista stesso del Piano Regolatore e di ampliamento, Ing. Bultrini, tecnico d’antica fiducia del Comune di Avezzano». Tolte le macerie, si rese libera un’area fabbricabile per una zona di cinquantacinque ettari; ma, viste le precarie condizioni in cui si trovavano le casse comunali, il delegato fu costretto a ripristinare la tassa sulle «vetture pubbliche e private». Peraltro, ordinò di migliorare le condizioni delle strade già esistenti, affermando nel suo lungo rendiconto: «la Via Napoli, S.Francesco e Via Fucino sono state ripetutamente imbrecciate. Le strade che circondano la Villa Comunale di Piazza Torlonia sono state nel miglior modo riparate e sistemate. La stessa Villa Comunale è stata restituita al godimento dei cittadini con la continua manutenzione e con la sostituzione di molte piante distrutte o malandate.

È stata completamente riparata la Via del Rione Focetta. Le nuove strade della zona di ampliamento Garibaldi, Salandra, Vittorio Emanuele III sono state ripetutamente imbrecciate e riparate in modo da tollerare senza inconvenienti il continuo e pesante transito di veicoli. Un tentativo di piantagioni con qualche riuscita è stata eseguita lungo Via Garibaldi e potrà essere completata e perfezionata con la sostituzione di piante esistenti nel vivaio istituito nella Villa Comunale» (1).

Di fatto, il ligio funzionario, dopo aver comunicato le difficoltà delle operazioni in base all’ampliamento del piano regolatore, fece presente l’assoluta priorità di Avezzano rispetto a tutti gli altri paesi della Marsica, grazie all’interessamento dell’influente concittadino Camillo Corradini il quale, con vero slancio difese tutti gli interessi della sua città natale. D’altronde, per un centro totalmente raso al suolo dal sisma, l’opera portata avanti dall’insigne parlamentare, rappresentò: «l’idea nuova per le nostre montagne e le nostre valli», come aveva rilevato il cavalier Rocco D’Alessandro (direttore della cattedra ambulante di agricoltura ad Avezzano) e l’ingegner Loreto Orlandi, sulle pagine de Il Risorgimento d’Abruzzo.

Molto polemico nei confronti dei modi e dei tempi di ricostruzione fu, invece, Serafino Lanciani, che intitolò un suo articolo (20 agosto 1922) pubblicato sullo stesso giornale: «Per una questione estetico-sentimentale. Malinconie di un passatista». L’insigne personaggio nel 1913 era stato candidato al consiglio provinciale con lista unica dei socialisti, democratici e repubblicani.

Nuove critiche pertinenti, furono quelle esternate dall’ingegner De Paulis, che addebitò all’Unione Edilizia, precise responsabilità, poiché l’amministrazione non era stata attenta a far dare «una maggiore organicità nello sviluppo dei lavori». Il 24 agosto 1922, denunciò a chiare note l’incompetenza dell’ente con osservazioni eloquenti: «Ad esempio è certo ben dolorosa cosa vedere in una cittadina ricostruita di sana pianta come Avezzano sia mancato completamente ogni criterio di organicità nello sviluppo dei lavori, ed ogni concetto artistico sia completamente esulato, talché i colori più disparati, le architetture più barocche i più vari e strani motivi floreali, i ghirigori e quanto di peggio può suggerire il cattivo gusto, abbiano potuto fare bella mostra nelle nuove costruzioni di Avezzano dove invece avrebbe dovuto presiedere un concetto ben diverso da parte dell’Unione Edilizia che ha dovuto approvare ed eseguire i progetti di tutte le nuove case» (2).

In quest’ambiente così corrotto (come afferma criticamente lo storico Colapietra), la politica di ricostruzione del territorio messa in atto dall’onorevole Corradini fino al 1927, si svolse, purtroppo, in un: «ambiente nel quale il terremoto determina ancora una volta una realtà dolorosa e vergognosa quanto ad una ricostruzione edilizia realizzata ancora per non più del 20% e con aspetti di promiscuità bestiale ad eccezione di Avezzano, dove si è proceduto in grande stile, sia pure attraverso incomprensioni statali e losche speculazioni private che hanno condotto ora, sulla fine degli anni venti, ad una crisi nella quale sono implicati un paio di centinaia d’impresari e non meno di 10.000 operai […]» (3).

Di là dal resoconto ufficiale del delegato speciale per la ricostruzione (troppo ottimistico, viste le molte differenze), indirizzato al prefetto dell’Aquila, occorre porre l’accento alle macerie ancora presenti nella Marsica, rimaste tali dopo oltre cinque anni dal sisma.

Il 19 giugno 1919, per queste e altri gravi incombenze, venne pubblicato un articolo molto polemico scritto da Ettore Tramazza (un militare avezzanese scampato al crollo della caserma del 13° fanteria), che informò l’opinione pubblica di un piano regolatore completamente errato. Secondo lui, tali condizioni d’incertezza erano molto evidenti: «Altra volta facemmo parola che per l’esecuzione del nuovo piano regolatore, si erano riscontrati degli errori di una certa madornalità. Fu concesso ai cittadini l’erezione di case abitative che, oggi, per dovuta correzione dello sbaglio devono essere abbattute. Gli interessati colpiti nei loro vitali interessi sembra vogliano adire le vie legali chiamando al risarcimento dei danni quelle cime di uomini che, non trovando altrove terreno propizio per dar prova del loro valore professionale, sono piovuti o piovono qui come fosse la Terra promessa. Se ci è lecito, alle autorità competenti, noi rivolgiamo le seguenti domande: 1) Avete o no pagato l’onorario del primo progetto? 2) Avete pagato quello del secondo per la dovuta rettifica? 3) Come intendete regolare gli interessi dei terzi lesi per l’incapacità delle persone alle quali affidaste l’incarico di redigere il progetto? Se, come a noi risulta per le informazioni che ci sono state date i progetti sono stati entrambi pagati, ci permettiamo osservare che questo non è il modo migliore di amministrare il pubblico denaro» (4).

L’ampia documentazione d’archivio coglie e rappresenta problemi, conflitti psicologici e comportamenti ancora piuttosto inesplorati ai suoi tempi, mentre oggi (a distanza di centoquattro anni), ci appaiono molto più riconoscibili, in quanto caratteristici del disagio esistenziale contemporaneo.

NOTE

-

Archivio di Stato di L’Aquila, Prefettura, Serie II, Affari dei Comuni, VIII Versamento (1918-1921), Avezzano 1906-1921, b. 616, Cav.Uff.Dott.Francesco Benigni, Delegato Speciale per la straordinaria amministrazione del Comune, Deliberazione del Delegato pro-tempore, 6 Novembre 1916.

-

Il Risorgimento d’Abruzzo, Anno IV, Num. 243, Roma, 27 Agosto 1922; Id., Num. 244, Roma, 31 Agosto 1922, A proposito dell’Unione Edilizia della Marsica.

-

R.Colapietra, Fucino ieri, 1878-1951, A.R.S.S.A., Avezzano, ottobre 1998, p.192.

-

Il Risorgimento d’Abruzzo. Settimanale di Battaglia, Anno I, Num.7, Roma, 22 Giugno 1919, Da Avezzano. Pubbliche strade. Per il Piano Regolatore errato.