“La storia musicale di Cerchio e Aielli: dai graduali del XV secolo ai grandi personaggi ecclesiastici”

n occasione della stesura del volume “ La musica sacra nella provincia dell’Aquila la Marsica”, lavoro scritto a più mani e pubblicato nel 2009 per la benemerita Casa Editrice Ianieri Editore di Pescara ho partecipato scrivendo “ I codici musicali di Cerchio e la loro importanza per la storia locale “. Qui mettevo in evidenza sia i tre graduali ( di cui due manoscritti ascrivibili alla prima metà del XV secolo e l’altro a stampa pubblicato a Venezia nel 1548 ) sia, giocoforza, i vari personaggi che furono attori in quel preciso lasso di tempo : Mons. Janitella di Aielli vescovo di S. Angelo dei Lombardi e gli abati generali dell’Ordine dei Celestini: i cerchiesi Pietro Capocitto, il Vecchio, pronipote di Mons. Janitella e zio dell’altro Pietro Capocitto, il Giovane, a sua volta, quest’ultimo, zio dell’altro abate generale sempre dello stesso ordine, Pietro di Aielli, figlio della propria sorella ( al momento, non conosciamo come si chiamasse ) e questi, a sua volta, zio dell’altro generale dell’Ordine dei Celestini Francesco Macerola ( o Maceroni) di Aielli.

Pietro Capocitto il Vecchio, era il pronipote di Mons. Pietro Janitella, “ex nepta pronepos”, cioè figlio del figlio ( o della figlia) della propria sorella che al momento nessuno, di questi, conosciamo. Mons. Janitella il 4 Luglio 1431, partecipò ufficialmente in qualità di vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, all’elezione del nuovo vescovo dell’Aquila Monsignor Amico Agnifili di Rocca di Mezzo : tre paesi limitrofi sono legati fra loro dalla storia umana di questi grandi personaggi che tanto onore e gloria riuscirono a conquistarsi nel mondo ecclesiastico di allora grazie alla loro vivida e fervida intelligenza.

Nel sopra menzionato lavoro, il mio intervento era rivolto quasi esclusivamente alla descrizione dei tre citati preziosi graduali esposti nel locale Museo Civico di Cerchio (AQ) ed avevo appena tratteggiato, quasi en passant, le figure di questi personaggi. Mi ero ripromesso di affrontare in modo più ampio e approfondito la storia e le vicissitudini di questi illustri protagonisti ed eroi dei piccoli centri dell’entroterra abruzzese mettendo in evidenza, per quanto mi era possibile, il loro operato , il periodo in cui questi vissero e descrivere anche altri attori più o meno noti degni di essere ricordati e menzionati in questo mio modesto scritto che nulla pretende né, nel modo più assoluto, vuole essere esaustivo.

Attraverso l’attenta lettura dei 10 volumi di Ludovico Zanotti editati dal 1995 al 1999 dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria ( 1 ), di Muzio Febonio, di Pietrantonio Corsignani, di Andrea Di Pietro, di Giacinto Marinangeli, di Francesco Russo, di Antonio Manfredi e di Maria Rita Berardi e altri abbiamo appreso molte ed importanti notizie riguardanti l’operato dei Nostri personaggi.

Prima, però, di parlare dei sopraccenati personaggi è doveroso portare all’attenzione dei lettori le notizie dell’altro prelato aiellese Mons. Gentile d’Aielli che apre questa speciale carrelata degli “ Homines Novi “ appartenenti a tre paesi limitrofi ubicati a Nord della conca fucense e sicuramente legati da una comune storia civica e, anche, molto probabilmente, forse, da vincoli parentali o amicali.

Alla fine del XIV secolo, Gentile di Aielli, canonico della chiesa di S. Sebastiano, ubicata nell’omonimo paese di San Sebastiano, ed “ in iure civili peritum “, viene eletto, il 28 Luglio 1384, da papa Urbano VI ( 1318-1389), alla carica di Vescovo della diocesi dei Marsi che governò per 14 anni fino al 4 Novembre 1398 cioè fino a quando il Nostro non venne trasferito da papa Bonifacio IX (1350?-1404) nella diocesi di Nicastro dove rimase fino al 1418 e da questa data fu, successivamente trasferito, da papa Martino V, alla diocesi di Sessa Aurunca:

“[…]133[…]GENTILE del Vescovado di Nicastro fu trasferito a questo di Sessa a 23 Gennaio 1428 dal mentovato Martino V nel mentr’era in Costanza. Quindi si trova nominato in uno strumento rogato per Not.[aio] Antonio Corbo di Sessa à 19 Decembre 1419, con cui si riassume per decreto della Corte Vescovile un privilegio conceduto da Gregorio Som.[mo] Pontefice a’ Frati del Monistero di S. Croce Massico, qual’istrumento si conserva nell’Archivio di S.Agostino di Sessa. Egli era morto, o era stato altrove trasferito prima dell’anno 1425; poiché in tal anno si trova esser Commendatario della sua Chiesa il Cardinal Tarentino(a)[…](a) Ughelli loc. cit[…]” (2)

( vedi anche pp. 241, 242 di P. Francesco Russo: “ La Diocesi di Nicastro “, C.A.M. Napoli, 1958 e cronotassi della Diocesi di Lamezia Terme e cronotassi della Diocesi di Sessa Aurunca).

Nell’archivio della Diocesi dei Marsi in Avezzano, si conservano del Nostro Gentile, 9 documenti pergamenacei che abbracciano un arco di tempo che va dal 1384 al 1403.Tali documenti sono stati egregiamente pubblicati dall’attenta ricercatrice Maria Rita Berardi nel suo ottimo lavoro : “ Una diocesi di confine tra Regno di Napoli e stato Pontificio “(3) ( p. 26, 29, 32, 34,35, 36, 37, 39,41, 44, 45 ) che qui, data la loro innegabile importanza si riportano:

“[…]VII

1384 luglio 28, pont. Urbano VI a. 7

Nocera

Papa Urbano VI dà mandato al capitolo della chiesa Marsicana/affinché presti obbedienza e reverenza a Gentile di Aielli, cano-/nico della chiesa di S. Sebastiano in San Sebastiano, esperto di/diritto civile, nominato al governo della diocesi per la vacanza/verificatasi in seguito alla morte del predecessore Giacomo[…]

VIII

1384 luglio 28, pont. Urbano VI a. 7

Nocera

Papa Urbano VI dà mandato al clero della sede e della diocesi dei/Marsi di prestare obbedienza e riverenza al nuovo vescovo Gen-/tile di Aielli, canonico della chiesa di S. Sebastiano in San Seba-/stiano, al quale ha affidato il governo della diocesi che si è resa/vacante per la morte del predecessore Giacomo[…]

IX

1384 luglio 28, pont. Urbano VI a. 7

Papa Urbano VI chiede a re Carlo di Sicilia che conceda il favo-/re regale al nuovo vescovo dei Marsi Gentile di Aielli, già cano-/nico della chiesa di S. Sebastiano della stessa/diocesi, il cui governo gli è stato conferito in seguito alla morte/del predecessore vecovo Giacomo […]

X

1397 luglio 15, ind. V, pont. Bonifacio IX a. 8

Aielli

Il vescovo dei Marsi Gentilis, in premio dei meriti acquisti da/Angelutius Ferrucie e dalla moglie di lui per i servizi resi maiori/ecclesie Marsicane, concede due terreni in loco et territorio pertinen-/tiarum civitatia Marsie, uno posato in lu loco vecchiu, l’altro in campu Sancte Marie, devoluti alla diocesi Marsicana per la morte di nota-/rius Ciccus de Lictio, per i quali terreni i predetti coniugi hanno/già versato alla camera diocesana certa somma e pagheranno un/censo annuo di due soldi[…]

XI

1397 agosto 25, pont. Bonifacio IX a. 8

Aielli

Il vescovo dei Marsi Gentile, d’intesa col capitolo, ratifica in/favore di Antonio, Giovanni e Guglielmo, figli ed eredi di Cola/ di Giovanni della Rocca di Pescina, l’acquisto fatto dal padre, per/ducati trentasette, di due vigne e di una canapina sita in Marsia,/al “campo di S. Giorgio “, inscritte nel censuale tra i possessi della/chiesa cattedrale di S. Sabina e ne riceve ducati sette quale quin-ta solita ad esigersi[…]

XII

1398 novembre 4, pont. Bonifacio IX a. 9.

Roma, San Pietro

Papa Bonifacio IX esorta le popolazioni della diocesi Marsicana/all’obbedienza e alla riverenza verso il nuovo eletto vescovo Filip-/po, il quale vi è stato trasferito dalla diocesi di Pozzuoli, allo/scopo di sanare la vacanza verificatasi dal trasferimento del pre-/decessore vescovo Gentile alla diocesi di Nicastro[…]

XIII

1398 novembre 4, pont. Bomnifacio IX a. 9

Roma, San Pietro

Papa Bonifacio IX comunica al vescovo Filippo che lo ha trasfe-/rito alla diocesi Marsicana da quella di Pozzuoli essendosi verifi-/cata la vacanza della diocesi dei Marsi per il trasferimento del suo vescovo Gentile a quella di Nicastro[…]

XIV

1398 novembre 4, pont. Bonifacio IX a. 9

Roma, San Pietro

Papa Bonifacio IX dà mandato ai vassalli della chiesa Marsicana di/prestare i dovuti onori e la consueta fedeltà al nuovo vescovo Filip-/po, trasferitovi dalla diocesi di Pozzuoli per succedere al predeces-/sore vescovo Gentile trasferito a sua volta alla diocesi di Nicastro[…]

XV

1403 gennaio 17, pont. Bonifacio IX a. 1

Roma

Filippo vescovo dei Marsi consente all’istanza di Luigi, abate/secolare della chiesa di S. Giovanni di Ozanello e rettore della/chiesa di S. Maria di Vivizio (loc. Novizio), presso Aielli, che sia/edificato un ospedale per i poveri nel sito della chiesa di S. Maria/di Vivizio e che sia soggetto a detta chiesa. Concede l’indulgen-/za di giorni 40 sia per i penitenti che per coloro che sovvenzio-/nino la costruzione dell’ospeddale e del suo sostentamento. L’in-/dulgenza sarà lucrata nelle festività singolarmente enunciate e/l’ospedale e il rettore offriranno annualmente, nella festa di S./sabina, un paio di polli alla chiesa Marsicana. Il vescovo tra-/smette la concessione al collegio competente presso la santa sede/perché sia concessa una ulteriore indulgenza e il collegio dei/vescovi al testo della concessione del vescovo accompagna la cor-/roborazione con la data della concessione di altra indulgenza di/giorni 40 (…)”. Fra i vescovi sottoscrittori compare anche il vescovo di Nicastro Gentile di Aielli : “[…] Nos Gentilis episcopus Neucastrensis de consensu et [vo]luntate/predicti reverendi patris domini Marsicani episcopi concedimus/iuxta formam predictarum litterarum quatraginta dies de vera/indulgentia[…]”.

Il 12 ottobre 1399 “ Gentile Vescovo di Nicastro dichiara di aver consacrato quattro altari in Santa Scolastica ( Subiaco n.d.r.) e ne descrive due […]” e il 18 novembre 1406 “[…] Gentile Vescovo di Nicastro dichiara di aver consacrato un altare in Santa Scolastica ( Subiaco n.d.r. )[…]” ( Federici V. “ La biblioteca e l’archivio”, p. 214 )

Nei sopracitati documenti apprendiamo l’importanza e la grande considerazione che aveva il prelato Gentile di Aielli presso i suoi contemporanei.

Chiaramente si evince l’alto consenso che il vescovo Gentile e, sicuramente, la sua famiglia riscuoteva nel panorama politico non solo della nostra subregione marsicana. Consenso che venne premiato dal menziomnato papa Urbano VI che resse la soglia di Pietro dal 1378 al 1389 il quale, molto probabilmente, conosceva da vicino l’operato del Nostro essendo infatti, entrambi nativi del regno di Napoli dove, papa Urbano VI, al secolo Bartolomeo Frignano, era nato a Napoli intorno al 1318.

Sicuramente la scelta di eleggere un vassallo del conte di Celano, in un periodo così burrascoso ed instabile fu dettata da motivi squisitamente politici essendo la nostra subregione marsicana un territorio cerniera posto fra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Il 20 Settembre 1378 infatti, ad appena 5 mesi dalla elezione al soglio pontificio di Urbano VI, fu eletto a Fondi , da cardinali scismatici, l’antipapa Clemente VII ( Roberto da Ginevra 1342-1394 ): episodio questo che diede il via al Grande Scisma d’Occidente che divise il mondo cristiano per quasi quarant’anni. E un anno dopo, nel 1379, la regina Giovanna I ( 1326 -1382 ) di Napoli parteggiò per l’antipapa Clemente VII che vide, di conseguenza, il papa legittimo, Urbano VI, andare con un agguerrito esercito contro Giovanna e, in seguito a ciò, incoronò re di Napoli Carlo III di Durazzo ( 1345-1386 ).

.

Anche la classe dirigente della Marsica si vide costretta a fare le proprie scelte : Rainaldo Orsini ( 1347-1390 ) andò in favore dell’antipapa Clemente VII ed il conte Pietro II di Celano invece, scelse il legittimo pontefice. Il figlio primogenito di quest’ultimo, Ruggero III, fu nominato da Urbano VI, nel 1389, rettore delle province della Marca Anconetana con la facoltà di revocare prelati, persone ecclesiastiche e nobili, ad parlamenta convocandi, di detta provincia (4).

Il sunnominato conte di Celano, Pietro II, come segno indelebile della sua crescente importanza diede forte impulso, nel 1392, alla costruzione del castello di Celano già iniziato nel 1352 dal padre conte Ruggero II della potentissima famiglia dei Berardi . Tale importante e strategica costruzione fu continuata nel successivo secolo prima dal conte Leonello (o Lionello) Acclozamorra ( o Acclocciamuro, o Accrocciamuro [ ? – 1451] ) e poi definitivamente compiuta da Antonio Todeschini Piccolomini d’Aragona I Duca d’Amalfi ( 1435 -1493 ). Anche gli altri centri della contea di Celano furono muniti, come segno distintivo della loro acquisita potenza ed importanza, di torri e castelli. Nel 1356, infatti, fu edificato, per volere del soprannominato conte di Celano Ruggero II, la torre cilindrica ancora esistente in Aielli ( ora trasformata in osservatorio astronomico dal suggestivo nome “Torre delle stelle” ) recante la seguente epigrafe: I[N]/N[OMINE]/[DEI]/A[MEN]/A[NNO]/D[OMINI]/M/ CCC L/VI/ROGERIUS C[OMES] C[ELANI] F[IERI] F[ECIT]/HO[C]/OP[US] ( Nel Nome del Signore Amen Anno del Signore 1356 Ruggero conte di Celano fece fare quast’opera ) incorniciata da motivi floreali recante al centro, uno scudo sannitico con l’emblema dei Berardi rappresentato da una fascia obliqua (5). Così come pure, nel 1362, sempre per volontà dello stesso conte Ruggero II viene edificata la chiesa dedicata alla Santissima Trinità. Il 7 gennaio 1403, a ulteriore dimostrazione del relativo benessere raggiunto dalla classe dirigente di Aielli si inizia l’iter per costruire un ospedale infatti, come abbiamo detto sopra, dietro istanza del “venerabilis viri Loysii “ abate secolare della chiesa di S. Giovanni di Ozanello e rettore della chiesa di S. Maria di Vivizio, il vescovo dei Marsi Filippo acconsente acche sia costruito un ospedale per i poveri e concede l’indulgenza di 40 giorni sia per i penitenti sia per coloro che sovvenzionano la costruzione dell’ospedale e del suo sostentamento. Fra i sottoscrittori della concessione vescovile e collegiale di indulgenza vi è anche il Nostro Gentile :

“[…]Nos Gentilis episcopus Neucastrensis de consensu et [vo]luntate predicti reverendi patris domini Marsicani episcopi concedimus iuxta formam predictarum litterarum quatraginta dies de vera indulgentia […]”.

Precisa è l’analisi che l’attenta ricercatrice Maria Rita Berardi riporta nel suo fondamentale studio : “ Poteri centrali e poteri locali nella Marsica in età angioina “ (AA.VV. : “ La Terra dei Marsi cristianesimo, cultura, istituzioni a cura di Gennaro Luogo, Viella Libreria editrice, Roma, 2002, per i tipi della Tibrgraph s.r.l. di Città di Castello) :

“[…]Nell’ultimo ventennio del Trecento, sullo sfondo delle guerre per lo scisma e della crisi dinastica napoletana, la regione divenne di nuovo un territorio chiave negli scontri di potere fra corona, papa e poteri locali. Anche la diocesi marsicana fu coinvolta nello scontro. Nell’aprile del 1380 la situazione divenne difficile: il vescovo Pietro seguì l’antipapa Clemente VII e in sostituzione fu nominato Giacomo[…]Alla sua morte, nel luglio del 1384, papa Ubano VI, appoggiandosi al potere locale più forte ed incisivo della Marsica, nominò vescovo dei Marsi Gentile di Aielli, vassallo del conte di Celano: nei suoi quattordici anni di servizio nella diocesi, presubilmente, ridisegnò la geografia ecclesiastica dividendo quest’ultima in tre vicarie[…]non va sottovalutato il fatto che il Vescovo, Gentile esperto sia in diritto canonico sia in quello civile, fosse vassallo del conte di Celano, e pertanto buon conoscitore della realtà marsicana: secondo l’ipotesi sopra formulata, sarebbe sato colui che riprendendo il controllo delle finanze con la definizione delle decime avrebbe messo mano alla ristrutturazione della diocesi dividendo quest’ultima in tre vicarie. Nello stesso periodo, in cui fu probabilmente redatto il Quaternus relativo alla diocesi [ante 1397], anche il conte Roggero di Celano, che, per rafforzare il suo dominio, aveva acquistato alcuni paesi della baronia di Pescina, tolti a Francesco Del Balzo, nemico di Giovanna I, fece redigere nel 1387 un Quaternus inventarii contenente tutti i suoi beni stabili siti nel contado di Celano e in altri luoghi extra comitatum, nel quale erano descritti i diritti, le collette, i redditi, le prestazioni e ius patronatus ecclesiarum[…](6) Affidando ad un vassallo del conte di Celano, Gentile d’Aielli l’amministrazione della chiesa marsicana in spiritualibus et temporalibus, Urbano VI aveva tentato di controllare la Marsica. Ritengo che questa politica di controllo della geografia religiosa e politica della Marsica abbia favorito la riorganizzazione giuridica e amministrativa della diocesi, come testimonierebbe il Quaternus […]” (7).

Non c’è che dire una perfetta sinergia fra potere comitale e potere ecclesiastico come, d’altronde, era in uso nell’Italia d’allora.

L’ipotesi della Berardi è molto convincente infatti vediamo, per esempio, essendo il Nostro Gentile originario di Aielli, porre la sua residenza vescovile in Aielli da dove “ in Camera nostra ” diramava i suoi ordini come chiaramente si evince nei due sopraccitati documenti membranacei relativi uno, ad una enfiteusi perpetua recante la data del 15 luglio 1397 e l’altro, relativo ad una ratifica di vendita recante la data del 25 agosto 1397.

Questi, pose, nel territorio del paese natìo una pieve: l’importante pieve di Santa Cristina in Alafrano ( territorio ubicato nei pressi del paese di Aielli Stazione ) sotto la cui giurisdizione ecclesiastica ricadevano ben 10 chiese ubicate negli attuali territori comunali di Cerchio ed Aielli (8) segno tangibile dell’importanza raggiunta dall’Universitas di Aielli in quel lasso di tempo ciò, naturalmente, è il frutto non solo del vescovo Gentile ma anche dell’intera classe dirigente aiellese che fu partecipe di questi grandi cambiamenti che proiettarono l’umile centro marsicano ad essere attore di quegli sconvolgimenti socio-politici che caratterizzarono fortemente la Marsica tra la fine del XIV secolo ed inizio del nuovo secolo.

In quest’ottica sicuramente bisogna intendere anche l’elezione dell’altro vescovo di Aielli Mons. Pietro Janetella avvenuta il 13 Agosto 1427 quando si trovava a Roma in qualità di priore del Monastero celestiniano di Sant’Eusebio: “[…] res. Antonn Petrus de Agello, prior eccl.[esie] S Eusebii de Urbe 1427 Oct[ober] 13 […]” (9). Fu creato vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi ( dove rimase per vent’anni fino al 27 Novembre 1447 quando rinunciò, non sappiamo i motivi, a tale incarico : “[…]ren.[unciatio] Petri Pogalus (Possulus Ursoni) ca[nonicus] Surrentin[i] 1447 Nov.[ember] 27 […]”) (10) da papa Martino V ( al secolo Ottone o Oddone Colonna, eletto al soglio pontificio l’11 novembre 1417 e deceduto il 20 Febbraio 1431 ) il pontefice che costrinse l’ultima erede della contea di Celano Covella (o Jacovella) ad unirsi in matrimonio con il nipote Odoardo Colonna per rinsaldare ancora maggiormente l’intesa fra lo stato pontificio e la limitrofa contea di Celano. Il 29 Aprile 1425 i sindaci di Aielli e di Cerchio giurarono fedeltà, tramite un proprio funzionario delegato, ai soprannominati Odoardo Colonna e Jacovella di Celano da come chiaramente si evince dal documento [citato la prima volta dallo storico Pietro Antonio Corsignani (1686-1751) nella sua “ Reggia Marsicana” edita a Napoli nel 1738 (11)], conservato nell’archivio del monastero di Subiaco (12) segnalatomi dall’amico editore Antonio Socciarelli che ne ha fatto la seguente veloce trascrizione: “

“ In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo qradragentesimo vigesimo quinto, die penultimo mensis aprilis, tertie indictionis. Apud Agellum, in platea publica ante ecclesiam Sancte Trinitatis dicta Agelli, Regnante serenissima domina nostra, domina Iohanna secunda, Dei gratia inclita Hungarie, Ierusalem et Siciliae, Dalmatie, Croatie, Rame, Serve, Galitie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerija ac Pedemontis comitissima, rengrorum vero eiusdem anno undecimo feliciter, amen. Nos Antonius Surgentis dictus Casaronus (13) de Circulo de districtu er per (…)annalis ratus acin licterarus iudex ad contractus predicte terre Agelli et pertinentiarum esiusdem, Nicolaus Macthei Baroni de Capistrano regia auctoritate puplicus in toto regni Sicilie notarius et testes subscripti licterati ad hec vocati specialiter et rogati, ideo que dompnus Lisu(…) abbas ecclesie Sancti Iohannes de Ozanello, dompnus Berardus Pauli Pucciacchi, dompnus Nicolaus Iohanni Iacobus[.] Philippi Vurici(…) Antonius Berardi Iohannus de Agello presenti scripto puplico de claram notum facimus et testamur quod in nostrum qui supra iudicem, notarium et testes presentia costituti Carnassale Cole Andreae,Paulus Rubey de Agello, et Petrocchus et Rossalia de Circulo massarii quorum Agelli et Circuli ad requisitionem Amici Iohanni Petri bauli Agelli et Antonio Galli baiuli Circuli, et Antonius Petruczoli, Iacobus Pistacchy, Maninus, Iacobus Berardi, Iohanni Pasqualis Berardi, Iacobus Miocza, Petraccha, Cola Rubey, Antonius Agelini Gizii, Cola Pinti, Angelonus Lect[i], Berardus Masi Iannettelle (14), Petracchia, Cecatus et Iacobus Petri Cicci de Agello, Antonutius Mario Rubei, Petrus Cicci, Iohannes Sta(…), La zanda, Cola Iohanni Ruffoli, Antonutius Tuccery (15), Piscis, Colecta Butii (16), Iohannes Petri Melioris (17), Mactheus Gualtieri, Gerardinus, Paulus Cola (Berardoni) et Colecta Martelli (18) de Circulo nec non maior et saniorum pars predictarum Universitatuum Agelli et Circuli et nomine Universitatum predictarum. Item unum more solito congregati ad honorem et fidelitatem sacre regionali maiestatis honorem, laudem, statum fidelitatem et reverentiam excellentium dominorum, domini Adohardi de Columpna, et domine Cobelle de Celano Comitis et comitissime Celani eorumque heredum et successoribus, ac de mandato et licentia nobilis viri Hectoris del Maczacolle de Interamne, vicarii generalis comitatus Celani, in loco predictu ubi (partalibus) congregari solebant sponte et volontarie eorum nemine discrepante (per scriptos) eorumque heredum et successoribus in perpetuum fixi de fide prudentia et legalitate providorum Petri Angeli Amici de Agello et Mey Cappuccipti (19) de Circulo (***) in solitum et in contrarie ibi[d]em presente set honus infrascripti s(…)tis sindacati in se sponte suscipientis eorum sindicos vera procuratores, factores, negotiorum gestores et si quo alio nomine (…)et de iure acapitus dici et conseri (potere et debere) et certos nuptios speciales fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt, ad (*) et se ipsos nomine quo supra presentandum si expedierit coram summo pontefice ed in Christopatre et domino nostro, domino papa Martino seu eandem (*) commissario nec non coram mangnificus et(*) dominis, domino Adohardo de Columpna et domina Cobella de Celano comitis et comitissima Celani seu eorum commissariis in hoc specialiter deputatis seu forte aliquo alio comissario (pro) reginalem magestatem et hoc etiam specialiter deputato ad presentandum debite fidelitatis (saccam???) et homagii lilium in manibyus prefati regionali comissarii(…) et per parte prefat(…) domine nostre regine et successive ad prestandum debite fidelitatis (sacramento) et homagii lilium in minibus prefatorum dominorum domini Adohardi de Columpna et domine Cobelle de Celano comitis et comitisse Celani seu alterius here(…) et Success(…vedi sopra) debita membrorum captiomne corporum suorum terreno honore, sollempniter permictendo(:::) consilium quod dicti domini comes et comitissima suique” (20)

In questo periodo di grandi fermenti non solo socio-politici ma anche urbanistici assistiamo al potenziamento dell’assetto urbano dei vicini centri di Aielli, Cerchio e Collarmele che raggiunse il suo acme nella prima metà del ‘400 proprio quando il re di Napoli Alfonso d’Aragona, detto il Magnanimo, il 2 Agosto 1447 istituì la “ Dogana menae pecundum Apulie “, l’importante rete dei tratturi che dall’Abruzzo conducevano alla Capitanata stabilendone anche i principali : L’Aquila-Foggia; Celano-Foggia e Pescasseroli-Candela rafforzando, così facendo, l’antica transumanza e di conseguenza anche l’agguerrito ceto dei proprietari di armenti. Infatti nelle importanti e notissime fiere di Lanciano del mese di maggio del 1447; dei mesi di maggio ed agosto del 1453; dei mesi di maggio ed agosto del 1454; dei mesi di maggio ed agosto del 1456 e del mese di maggio del 1470 sono presenti vari mercanti della nostra subregione marsicana fra i quali vi furono anche uno di Cerchio ed uno di Collarmele (21). Così come altri mercanti marsicani sono presenti nelle fiere di Albe del 1454; in quelle di Castel di Sangro del 1453, 1454, 1456, 1457, 1469 e 1470; in quelle di Celano del 1453 e 1454, in quella di Pescina del 1454 ed in quella di Tagliacozzo del 1453 (22). Il 31 Marzo 1473 erano presenti nelle dogane di alcune Università molte migliaia di animali appartenenti a proprietari dei vari paesi marsicani: Cerchio era presente con 14.000 pecore, Aielli con 6.000 e, Collarmele anche con 6.000 pecore (23). Segno eloquente di un relativo benessere raggiunto dalla classe dirigente locale. Nella seconda metà del Quattrocento, infatti doveva esistere a Cerchio un’agguerrita classe di mercanti rappresentata anche da “ Angelo Ciofano de Circhio mercante d’olio “ che viveva a Sulmona. E’ questi il padre di Antonio (vivente nel 1492) e nonno di Giovanni (1490-1581) genitore dell’ultimo grande umanista Hercole Ciofano ( 1545-1591) (24). Anche nei secoli successivi la classe mercantile marsicana è ben rappresentata infatti, nelle tabelle riassuntive poste nell’ottimo lavoro di Luigi Piccioni dal titolo: “ Marsica vicereale Territorio, economia e società tra Cinque e Settecento “ apprendiamo il numero dei capi ovini dei locati marsicani registrati nella dogana di Foggia in quegli anni (25).

Alfonso il Magnanimo fece elaborare nel 1443, la prima rilevazione fiscale dei fuochi e da questo preziosissimo documento pubblicato dal valente storico Fausto Cozzetto dal titolo : “ Mezzogiorno e demografia nel XV secolo “ (26) apprendiamo anche la numerazione di Cerchio ( il nostro centro è riportato in modo erroneo come “Cerrulum” da leggersi senz’altro “Cerculum” o “Circulum” ), di Aielli e di Collarmele :

“[…] Comes Celani[…] Agellum Foc. LXXXIIII est foc. LXXXXII duc 1 […] Cerrulum foc. LXXIII est foc. LXXVII (sic)/Collis Armella foc. LXXII est foc. LXXI duc. 21 (…)”,

la seconda numerazione si riferisce al 1443 e la prima al 1447 quindi se moltiplichiamo il numero dei fuochi per 5 convenzionalmente usato per determinare la consistenza di ogni nucleo familiare abbiamo per Cerchio 385 abitanti nel 1443 e 365 abitanti per il 1447; per Aielli abbiamo 460 abitanti per il 1443 e 420 per il 1447 e per Collarmele abbiamo 355 abitanti per il 1443 e 360 per il 1447.

E’ questo il secolo in cui vissero il grande pittore marsicano Andrea De Litio nato in Lecce nei Marsi (1420-1481?), vanto non solo della nostra sub-regione marsicana e dell’Abruzzo bensì dell’intero mondo delle belle Arti ed i poeti Giovanni da Tagliacozzo (fine ‘300-1467), Paolo Marso da Pescina ( 1440 – 1484 ) e Antonio Marso detto l’Epicuro Napoletano ( 1472-1555).

Il 12 Febbraio 1463, il paese di Cerchio così come Aielli e Collarmele, insieme agli altri centri della grande contea di Celano, apparteneva ad Antonio Todeschini Piccolomini d’Aragona I Duca d’Amalfi (1435-1493) (27), nipote di papa Pio II ( al secolo Enea Silvio Piccolomini [1405-1493] ) e fratello del cardinale Francesco Nanni Todeschini Piccolomini (1439-1503), quest’ultimo eletto al soglio pontificio con il nome di Pio III , il 22 Settembre 1503 e morì il 18 Ottobre dello stesso anno, dopo appena ventisei giorni di pontificato. (28) Undici anni dopo, il 20 Febbraio 1484 furono nuovamente confermati ad Antonio Piccolomini i vasti possedimenti della contea di Celano. Nello stesso anno, tre procuratori della chiesa matrice di Cerchio Santa Maria dell’Annunziata volgarmente detta “dentro” oppure “daventro” o “dendro le mura”, commissionarono ad un valente artista di Sulmona ( inequivocabile il marchio del punzone recante la sigla cittadina “SUL”) la grande croce d’argento sbalzato che ancora oggi si conserva a Cerchio. I committenti a ricordo di tale evento fecero apporre nel verso una targhetta recante la seguente scrittura:

“ + ANNO D[OMINI] M[ILLESIM]O CCCCLXXXIIII/FO FACTA QUESTA CROCE/P[ER] LIMOSINA

D[OMIN]O ANTONO/D[I] COLA D[I] PETRI D[I] CIC/CO E COLA D[I] ANGELU/ D[I] ANTONO ZA[NNA] ET M/ACTEO D[I] ANTONU/D[I] MACTEO PROCU/RATURI D[I] S. MARIA D[I] CIRCHIU P[ ER] POPULU ”.

Chissà se i menzionati procuratori fecero realizzare la grande croce come speciale ex voto per essere stata l’intera popolazione (“P[E]R POPULU”) di Cerchio preservata dalla terribile pestilenza accaduta proprio quell’anno all’Aquila. A testimonianza di ciò sappiamo che, nel 1484, non furono eletti i mastri di fiera nel maggio, e la fiera non fu celebrata “acciocchè da’ forestieri non fosse introdotta peste nell’Aquila” (29). Al momento non sappiamo nulla circa una epidemia di peste avvenuta in quell’anno a Cerchio ( o nel comprensorio marsicano ) , se fosse accaduta forse, la croce, in futuro doveva essere usata come valido simbolo apotropaico per preservare gli abitanti dal pestifero morbo (30).

Sicuramente a questa data è ascrivibile anche la pisside d’argento ( misura mm. 90×85), da me scoperta il primo aprile 2013 nell’abitazione del parroco di Cerchio padre Emmanuel Essiet ( grazie ad una segnalazione di Dennis Paneccasio) e da lui attualmente in custodia, recante impresso il bollo del punzone sulmontino “SUL” e le seguenti due scritture una sul coperchio:

“ + EGO SUM PANIS VIVUS QUI DE CELO DESCENDIT “

e l’altra intorno alla pisside:

“ + SIQUIS MANDUCAVERIT EX HOC PANEM VIVET IN ETERNUM “ ( Giovanni cap. VI, 50,51 n.d.r. ).

Il 24 marzo1492 il vescovo dei Marsi, Gabriele Maccafani ( 1481-1511 ) concedeva altri 40 giorni di indulgenza a chi visitava la chiesa di S. Bartolomeo di Cerchio apponendo tale concessione in fondo alla famosa “ Bulla Indulgentiarum” inviata nel 1300 da 16 vescovi riuniti in Roma, nell’anno sesto del pontificato di papa Bonifacio VIII, alla chiesa si S. Bartolomeo ( ancora oggi esistente) sicuramente in occasione del primo Anno Santo (31):

“ Noi Gabriele Vescovo Marsicano e Diocesano per grazia di Dio e della Sede Apostolica apponiamo per quanto ci riguarda quaranta giorni di indulgenza[…] e apponiamo il nostro sigillo attuale. Dato in Cerchio in casa di Don Antonio di Cola di Pietro di Cicco (32) il giorno 24 Marzo 1492 nell’VIII anno del pontificato di Sua Santità Innocenzo VIII”. (33)

Non sappiamo quando Gentile di Aielli morì nè sappiamo dove fu tumulato né sappiamo a quale clan familiare appartenesse (34). Il canonico Andrea Di Pietro ( 1806-1874) afferma che il Nostro morì a Nicastro (vedi appendice ) senza però citare la data di morte, né il lugo dove fu sepolto. Molto probabilmente, secondo le notizie degne di nota, tratte dall’ottimo citato lavoro dello storico Francesco Russo : “ La Diocesi di Nicastro”, Gentile d’Aielli fu trasferito dal 1398 al 1418 da Marsico ( è da intendersi dalla Marsica n.d.a. ) a Nicastro e da questa data fu trasferito nella diocesi di Sessa Arunca e lì forse, il condizionale è d’obbligo, lo colse la morte (vedi pag. 3).

Nella citata cronotassi della Diocesi di Sessa Aurunca il Nostro figura come : Gentile Maccafani (?!) e resse tale diocesi dal 1417 fino al 1425 sottintendendo, forse, il redattore di tale cronotassi, la data di morte del Nostro. Al momento purtroppo non abbiamo altre notizie utili a tratteggiare la forte, interessante ed importante figura del vescovo Gentile se non quelle ricavate dal “Compendiolo della vita dei vescovi Maccafani” a cura di Massimo Basilici ( Museo Civico di Cerchio, Quaderno n. 105, Anno XIII, 2010) ( vedi nota 23 ) e le pagine 241 e 242, che qui integralmente si riportano, del più volte menzionato “La Diocesi di Nicastro”:

“[…] 31. – 1398-1418. Gentile.- Fu trasferito da Marsico (sic) a Nicastro,/alla morte di Giacomo. L’Ughelli ne assegna la data ai 14 ottobre/1398, con riferimento al libro delle Obligazioni di Bonifa-/cio IX. Ma il detto libro delle Obbligazioni accenna alla sua/promessa di versare il comune servizio, ma non alla sua promozione,/che precede il versamento del comune servizio. Egli si obbligò per-/sonalmente ancora una volta a versare i 300 fiorini il 13 gennaio/1399 per sé e per i suoi immediati predecessori./Egli prese parte al Concilio di Pisa del 1409./Ma lo scisma aveva creato una enorme confusione nella supre-/ma direzione della Chiesa. Il Concilio di Pisa, riunito per mettere/fine allo Scisma, aumentò il disorientamento dando un terzo Papa,/che venne ad aggiungersi ai due competitori. La situazione al ver-/tice si riflette nelle diocesi, dove i vescovi delle diverse obbedienze/lottavano tra di loro per il possesso della chiesa./Il Concilio di Pisa fu dichiarato illegittimo da Gregorio XII;/per questo rimosse dalle proprie sedi i vescovi che vi avevano parte-/cipato. Anche Gentile fu destituito da vescovo di Nicastro e, al suo/posto fu nominato Angelo di Benevento, il quale, nel giorno stesso/della sua nomina, 9 maggio 1409, versò personalmente al Papa 800/fiorini, 300 per sé e 500 per i suoi immediati predecessori, Gentile,/Roberto, Giacomo, Angelo e Manfredi./Forse nemmeno Angelo di Benevento riuscì a prendere pos-/sesso della diocesi, sia per le difficoltà dei tempi sia per i pochi/mesi, che sopravvisse alla sua promozione. Difatti nei primi mesi/del 1410 egli fu sostituito da Paolo, il quale il 9 marzo di quell’anno/a Gaeta, si obbligò personalmente a Gregorio XII per i 300 fiorini/del servizio comune. Ma neppure egli riuscì a prendere pos-/sesso della Chiesa, poiché dopo più di un anno e mezzo, era ancora/semplicemente “eletto”, come si rileva dal Registro Camerale, dove/al 16 novembre si legge : “ Paulus, electus Neocastren, loco pecuniae/pro communi servitio promisit se adductum ed delaturum suis/expensis ad civitatem Gaetam usque ad festum Resurrectionis Do-/mini proxime futurae, tombulos 400 grani boni, 60 ordei et 40 fa-/barum, qui sibi in parti bus Calabriae consignari, debent per Bartho-/lomeum, archiepiscopum Rassanen”./Sembra tuttavia che Paolo non potè mai accostarsi a Nicastro,/dove Gentile si sentiva abbastanza forte per respingrerlo. Questi nel/1415 partecipò al Concilio di Costanza, dove l’8 ottobre di quell’an-/no firmò, come teste, il testamento del Card. Landolfo. Il suo nome/ricorre anche nei Registri vaticani del 1416 e del 1417./La rinunzia di Gregorio XII e di Giovanni XXIII nel 1415, se-/guita dall’elezione di Martino V l’11 novembre 1417, segna la fine/dello Scisma./Il nuovo papa dovette incominciare col risanare l’anormale si-/tuazione delle diocesi, turbata dalle contese dei vescovi delle diverse/obbedienze. Nicastro era contesa da Gentile e da Paolo. Il Papa,/uomo di concretezza, anziché perdersi in dispute inutili sulla legit-/timità dell’uno o dell’altro, rimediò, trasferendo Gentile a Sessa e la-/sciando Paolo a Nicastro[…]”.

Da come chiaramente si evince il Nostro partecipò come vescovo e come dottore in “utroque iure”, essendo lui un grande esperto nel campo giuridico, nei sopramenzionati concili tenutisi a Pisa, dal 24 Marzo al 7 Agosto 1409:

“[…]126. R.[everendus] P.[ater] D.[ominus] Gentilis episcopus Neocastrensis[…]126-M 339,V141.C.990. Gentilis d’Ajello evéque de Marsi (Italie, prov. L’Aquila);(Eubel p. 328)[…]” (35)

e nella città tedesca di Costanza, dal 5 Novembre 1414 al 22 Aprile 1418, in difesa della Chiesa.

Partecipò, al concilio di Pisa, anche il vescovo dei Marsi Giuliano Tommasi:

“[…]1929- R[everendus].P.[ater] D.[ominus] Julianus episcopus Marsicanus […]129- M 353, V 198,C. 100v, Julianus Tomasi, eveque del Marsi (Italie, prov. L’Aquila), (Eubel, p. 328)[…]” (36)

Durante il concilio di Costanza tra le altre cose furono dichiarate eretiche le idee di John Wiclif ( 1324 – 31.12.1384) e di Jan Hus ( 1371- 1415 ) entrambi condannati, il 6 Luglio 1415, al rogo: per eseguire tale sentenza fu ordinata, addirittura, la riesumazione del corpo di John Wiclif facendo cremare, dopo 41 anni dalla sua morte, i resti mortali e, quasi un anno dopo, per gli stessi motivi, il 30 Maggio1416, fu condannato al rogo Girolamo da Praga ( 1370- 1416 ).

In questo stesso concilio: l’11 novembre 1417 fu eletto al soglio pontificio il Cardinale romano Oddo Colonna che, in onore del santo del giorno della sua elezione, scelse il nome di Martino V.

Sarebbe interessante sapere e conoscere il pensiero del Nostro Gentile durante lo svolgimento dei sopramenzionati concili e sapere pure se il suo animo rimase scosso da tali singolari ed esemplari condanne e, di conseguenza, conoscere, se vi furono, quali interventi fece il Nostro.

Non sappiamo infine perché i maggiori storici marsicani, Muzio Febonio ( 1596-1663), Pietrantonio Corsignani ( 1686-1751 ) e Andrea Di Pietro ( 1806 – 1874), che pure avevano letto ed avevano avuto a disposizione non solo i documenti sopracitati da Maria Rita Berardi, riportano in modo erroneo, nelle loro maggiori opere, la data del 1385 anziché quella del 1384 come anno di elezione a vescovo del Nostro Gentile. Addirittura lo storico Federico Ughelli nella sua monumentale “ ITALIA SACRA “ (37) riporta : “[…] GENTILIS Marsorum Eposcopus 1387 c. ad/Ecclesiam Neocastrensem fuit translatus 1398 2./Idus Novembris[…]” ( al margine destro riporta : “ c 1385 Ex/Phoebonio “ ).

Muzio Febonio (38) nella sua opera postuma “ Historia Marsorum ecc.“ descriveva e metteva in evidenza sia l’amenità dei luoghi dei limitrofi paesi di Aielli e Cerchio sia la notorietà dei suoi illustri figli:

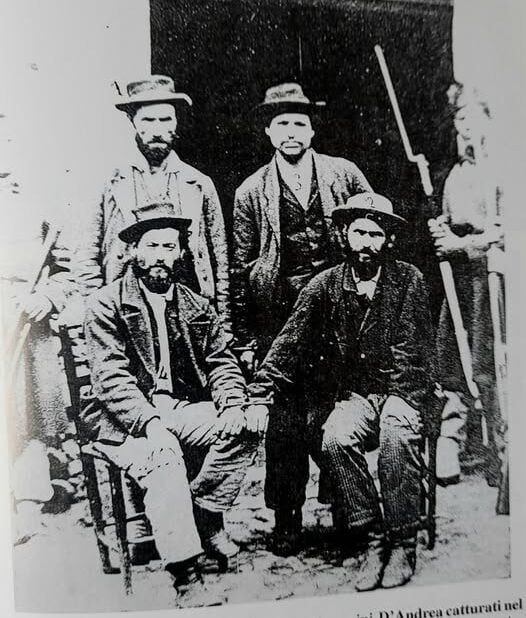

“[…] sulla cima di un colle ci si presenta Aielli/centro piccolo, ma noto per la fama di personaggi illustri che generò. Vi nac-/quero, infatti, Gentile. Vescovo dei Marsi, ed il Signor Pietro Iannetella, Ve-/scovo di S. Angelo dei Lombardi, che fu uno di quei vescovi che conferirono/ad Amico Agnifili, cardinale di Santa Romana Chiesa, preconizzato come/vescovo dell’Aquila, nella sua sede propria, la dignità episcopale. Degnissi-/mo prelato, cui si accompagnano altri due che raggiunsero la suprema carica/ nell’Ordine dei celestini, pari a lui, se non per dignità, almeno per fama. Il/primo di questi è il Signor Pietro di Aielli, nipote, per parte di madre, di un/altro Pietro: Capocitti. Ma egli fu nobilitato più dal suo proprio valore che/dai meriti di questo zio. Ai monaci francesi, infatti che lamentavano che i/monaci cacciati dall’abate generale francese venissero accolti dall’abate ro-/mano e, per questo motivo, chiedevano alla Santa Sede che la loro provincia/non obbedisse ad abate italiano, egli si oppose in modo tale, con ogni sua/energia, da ottenere dal Sacro Supremo Senato dei porporati questa delibe-/razione: gli Italiani e Francesi ubbidissero ugualmente all’abate italiano e/ne eseguissero gli ordini. In seguito amministrò l’una e l’altra provincia e,/carico di anni, dopo aver espletato il suo mandato di Generale dell’Ordine,/passò a miglior vita ed ebbe sepoltura nella Chiesa di Santa Maria di Coll-/maggio, all’Aquila, dove era spirato il 13 novembre 1606./L’altro non secondo al primo per bontà di costumi, per esemplare discipli-/na e dinamicità di azione, è Francesco di Aielli, della famiglia Macerola, la/più eminente del posto. Egli, dopo che nell’anno 1614 aveva esercitato l’uffi-/cio pastorale con tanta energia e diligenza che le doti dell’animo suo erano or-/mai ben conosciuto e da tutto l’Ordine, nel 1636, a Roma, con favorevole una-/nime consenso di tutti i Padri, meritò di essere chiamato a far parte del Con-/siglio Generale dell’Ordine e depose, in pari tempo, la carica e la vita.[…]/Procedendo di altre due miglia, quando il colle degrada in pianura,/si incontra Cerchio, anch’esso non grande centro, i cui abitanti/per rendersi di antica origine, si vantano di avere una favolosa discendenza/da Circe, mentre sono derivati dalle rovine di Cerfennia o da quelle di/Valeria[…]/ Non poco decoro conferiscono a questo centro due personaggi che porta-/no entrambi, il nome di Pietro Capoccitti, pervenuti alla suprema carica di/Generale dei Celestini.[…] ”

A differenza del sopramenzionato Francesco di Aielli ( il quale effettivamente fu tumulato, come lo è tuttora, nella menzionata chiesa di Santa Maria di Collemaggio, il suo sacello infatti, si trova a pari del pavimento chiuso con una lastra di pietra recante un’epigrafe elogiativa, posto a sinistra di chi entra, prima dell’altare maggiore [vedi in seguito]) non siamo riusciti, al momento, a rinvenire, invece, la tomba di Pietro di Aielli; dobbiamo arguire, quindi, che la sua tomba si trovi nel cimitero dei frati. La data di morte, 1640, del menzionato Francesco Macerola (o Maceroni), si evince dal volume “ ESSEQUIE FUNERALI. Fatte nella Regia Chiesa di Collemaggio In morte del Reverendissimo Padre DON FRANCESCO D’AIELLI. Vicario Generale de Celestini, e Co-Abbate nel detto Monasterio, Nel dì 17. d’Aprile 1640. Nell’Aquila, Per Francesco Marino, 1640 Con licenza de’ Superiori” e non come affermò Muzio Febonio ( 1597-1663) o forse è meglio dire i curatori della sua “ Historia Marsorum “, nel 1636.

Anche dell’altro vescovo aiellese Mons. Pietro Janitella non sappiamo né quando nacque né quando morì né dove fu tumulato.

Le notizie più antiche in nostro possesso che parlano di lui sono quelle tratte dalla sopramenzionata lodevolissima opera di Ludovico Zanotti .

Il 7 Aprile 1422 “ Petrus de Agello “ è priore del Monastero di Collemaggio (vedi appendice) e, il 12 Luglio 1424 “fr’ Petrus de Agello “ è Priore di Sant’Eusebio “de Urbe” (Roma), ed Amministratore Apostolico del Monastero di Montecassino per volontà di papa Martino V ( Ottone [o Oddone] Colonna- 1417-1431 ) deputato “speciali(ite)r .“ Il 6 Gennaio 1426 dall’abate di Monteccasino è nominato commendatario della prepositura di Santa Maria di Luco dei Marsi che, con apposito mandato apostolico, governò e agì bene e poi, finalmente, fu eletto vescovo di Sant’Angelo ( dei Lombardi ):

“[…] F.ri Mag.[ist]ri Petro de Agellis Priori S[anc]ti Euseby de Urbe, q[ua]le Mand[ata]rius Cassinense de Mand:[a]to Ap[osto]lico gubernavit, et bene se gessit. Vid Stim[atio]nis postea fuit Ep[iscop]us S.[anc]ti Angeli “

ed il 15 Gennaio sempre dello stesso anno 1426 il Nostro prende possesso corporale della chiesa di Santa Maria di Luco (dei Marsi) :

“[…] 1426. 15. January Corporalis possessio Ecc.[lesi]a S.[anct]a Marie de Luco capta p[er] Proc[uratio]nes F.[atri] Mag[ist]ri/Petri de Agello, cui p[er] D. Abbate[s] Cassinen[sis] collata fuerat[…]”( vedi appendice).

Lo storico Mons. Pietro Antonio Corsignani nella sua “Reggia Marsicana ” oltre a citare ‘en passant’ la sua figura ci informa quando descrive la chiesa matrice di Aielli che :

“[…] E quivi anche vedemmo attaccato un’antico cap-/pello verde Prelatizio in memoria di Monsignore/Giannetelli dell’istessa terra nativo, il quale fu Ve-/scovo di Sant’Angelo de’ Lombardi.[…]”(39)

Sicuramente il giudice “ Masio Janitelle de Agello” che compare nell’atto della “ Corporalis possessio Prepositura Ecc[lesi]a S[anc]te Maria de Luco capta p[er] Proc[urato]res Mag[ist]ri/Petri de Agello, cui p[er] D. Abb[at]es Cassine[si]s collata fuerat […]” redatta il 15 Gennaio 1426, doveva essere sicuramente un congiuno (fratello ?) di Mons. Janitella (40) (non sappiamo se avesse altri fratelli né sappiamo il nome del padre né quello della madre o di altri parenti ). La famiglia Janitella faceva parte a pieno titolo delle famiglie egemoni non soltanto di Aielli peccato che al momento non ci sovvengono altri documenti per meglio descrivere la figura del Nostro sia, cosa più ardua, la storia del suo clan familiare. Non sappiamo quando tale casato scomparve.

Nel “Liber Matrimoniorum “ ( 1567- 1705) conservato prima nell’Archivio Parrocchiale di Cerchio ed ora nell’Archivio della Diocesi dei Marsi in Avezzano apprendiamo che una certa “Alfo(n)zina de ian(n)itella de ayello “ , il 12 Agosto 1571, convola a giuste nozze con Andrea della ciotta : “

[…]Adi 12 de Agosto 1571

Andrea della ciotta de circhio piglio p[er] sua leg.[iti]ma moglier[a]

Alfo[n]zina de ian[n]itella de ayello co[n] le debitj sollen[n]ita precedentj

Seco[n]do ordina il Sacro co[n]cilio tridentino in casa d[e] d[et]to andrea

p[rese]ntj li Sotto Scritti testimonij

Bartolome de capello

Santo de carosono de circhio

Mario de m[es]s[ere][…]”.

Il più volte menzionato Pietro Antonio Corsignani, parlando di Aielli ci porta alla conoscenza che :

“[…] Una delle sue Porte si dice Jannatella, dalla/vicina casa del soprallodato Monsignore Jannitelli […]” (41).

Alcuni anni fa, nel 2003, in occasione del 50° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Aielli partì, da parte di questi, una lodevole iniziativa, in collaborazione con il comune di Aielli, di una raccolta fondi per la ricostruzione dell’antica “porta Jannetella” attraverso la vendita di 8 cartoline riproducenti le bellezze artistiche del territorio del citato comune. (42) Tale scopo è stato realizzato: porta Janitella è stata ricostruita. Sarebbe bello individuare se non il palazzo del Nostro almeno il sito dove era fabbricato.

Il 29 Aprile 1425, i massari di Cerchio, come abbiamo detto sopra, unitamente con quelli di Aielli giurarono fedeltà al rappresentate del conte della contea dei Marsi Odoardo Colonna ( figlio di Lorenzo e Sveva Gaetani e nipote, come sopra riportato, di papa Martino V, primo marito di Covella [o Iacovella] della quale non sappiamo con precisione né la data di nascita né quella della sua morte, figlia ed erede del conte di Celano, Nicola [ o Cola] II, conte dal 1400 al 1418 ) e della contessa Covella:

“[…] Nell’Archivio de’ Colonnesi in Roma osserva/to abbiamo una carta di procura fatta ad un Cittadi/no Romano co i Sindaci di Cerchio per giurare Fe/deltà nell’A.(nno) 1425 a Odoardo Colonna […].” (43)

“[…] Nella divi-/sione dei beni fatta da Martino V con atto 1 febbraio/1427 toccarono a lui ( Odoardo n.d.r.) Alba e Celano, Civitella, Fragiano,/Monte della Guardia ed i diritti sopra Monterano. Fu/compreso negli anatemi fulminati da Eugenio IV (maggio/1431) contro i Colonnesi e gli fu tolta la contea di Ce-/lano che riebbe nel 1432 allorchè con atto 21 febbraio/Giovanna II glie ne riconfermava il possesso concedendo-/gli anche la città de’ Marsi col titolo e dignità di ducato./La concordia tra i Colonnesi ed Eugenio IV non durò/lungo tempo; Antonio ed Odoardo uniti al Fortebraccio/ai 25 agosto 1433 si avvicinarono a Roma occupando i/ponti Fomentano, Salario, Milvio; ricacciati a Genazzano/ da Giovanni Vitelleschi tornarono poco dopo a minac-/ciare Roma. Il papa non credendosi sicuro in Vaticano si/trasferì ai Ss. Apostoli sino che l’anno appresso, travestito da monaco cassinese, evase in Toscana. Nella con-/tesa tra il duca d’Angiò, e Ferdinando d’Aragona (1452)/Antonio e Odoardo Colonna sostennero le parti del/primo, gli Orsini dell’altro. Si combattè in Abruzzo ed i/Colonnesi perdettero varie terre, tra le quali sembra esservi/stata Celano. Pio II tornato in Roma nel 1460 favorì lo/Aragonese ed indusse i Colonnesi ed Orsini a pacificarsi/tra loro.Il trattato venne firmato ai 25 marzo 1461, vi/intervennero i ministri di re Ferdinando che promisero/far ricuperare ai Colonna Salerno e Celano, ma questa/promessa restò lettera morta. Salerno non fu restituita, e/nel 1463 Ferdinando I diede la contea di Celano ad An-/tonio Piccolomini nipote del pontefice che nel 1461 aveva/di già creato duca d’Amalfi e gran giustiziere del regno./Odoardo fu fondatore di una nuova linea: compreso/nell’infeudazione, fatta da Martino V al di lui fratello An-/tonio, di Paliano e Serrone tolto ai Conti, sposò, dopo il divorzio con la Covella, Filippa di Grato Conti. Nel 1463/fece testamento dal quale risulta che da questa seconda/moglie ebbe sei figli maschi e due femmine. Non si cono-/sce l’epoca di sua morte, ma certo avvenne circa il 1465 […] “(44)

Covella :

”[…]visse con Edoardo soltanto tre anni. Alla morte di papa Martino V, nel 1431, all’età di circa trenta anni fuggì di casa[…]Si tramanda che Edoardo pur essendo giovanissimo, fosse impotente ed affetto di gozzo, per cui mai Icobella riuscì a nutrire verso di lui l’affetto di sposa[…]Edoardo allo scopo di fugare l’ignominia di essere tacciato di impotenza sposò altra donna di nome Filippa Grato, dalla quale ebbe, infatti, più figli (sei n.d.r. )[…] “(45)

Covella contrasse altri due matrimoni con valentissimi uomini d’arme: nel 1439 con Giacomo Caldora ( 1369-1439 ): memorabile fu, nel 1424, la sua vittoria durante la battaglia dell’Aquila dove rimase ferito a morte il celebre capitano di ventura Braccio da Montone ( Andrea Fortebracci, 1368-1424 ) e furono presi prigionieri altri due celebri capitani quali Niccolò Piccinini ( 1380-1444) ed il Gattamelata ( Erasmo da Narni, 1370-1443 ) e l’altro matrimonio contratto, nel 1441, con Leonello Acclozamora ( o Accrocciamuro ) (46).

Si deve a quest’ultimo un forte e quasi definitivo impulso per la realizzazione del castello di Celano che sarà completato, nella seconda metà del XV secolo, da Antonio Todeschini Piccolomini nell’elegante e superba struttura rinascimentale che ancora oggi noi possiamo ammirare, attualmente sede del Museo della Marsica e sede di uffici distaccati delle Sovrintendenze B.A.P. e P.S.A.E.

In quegli anni sicuramente l’accorta classe dirigente di Cerchio, per meglio difendersi, fece costruire, sopra antichi resti , un castello, come riporta nella sua lodevole opera il medico, scrittore nonchè sindaco di Cerchio, Benedetto D’Amore (47) :

“ […] Secondo alcuni, giusta ci riferisce Febonio, Cer-/chio edificata venne dalle rovine dell’antica Cer-/fennia, o di Valeria, che dagli antichi storici/veniva appellata Marrubio, secondo altri che/fiorisse anche prima di questa Città, portando/tal nome da Circe Incantatrice per un tempio/quivi alla stessa eretto; secondo ci rapporta Monsignor Corsignani ( Reg.a Mars. V. 2.°)./Soggiunge il surriferito Febonio a lib. I.° stor./Mars.a esservi chi creda, che i Romani scelto/avessero quel sito, come un forte cerchio e ro-/tondo, onde starvi a diporto per godere i giuo-/chi navali di Claudio e la battaglia di Laco; e/di esservi anche opinione, che lo stesso Impe-/ratore Claudio lo avesse addetto ai giuochi Cir-/cesi, costruendovi all’oggetto il Circo. Quest’ul-/tima congettura è la più plausibile, si perché/era costume dei Romani clelebrare questi giuochi/ovunque si trovavano[…], si perché nel fatto/l’additano gli avanzi di forti e largi(sic) muri che/circolarmente al detto Colle girano nella parte/così detta dietro i Fossi, a’ quali corrispondono/le mura esteriori delle abitazioni antichissime, dei Ciofani, dell’antica Chiesa Matrice/sotto il titolo dell’Annunziata, dell’Orto Ci-/mini ecc., e vi è tradizione che dentro il cre-/duto Circo esisteva una Torre, per la quale ivi/è rimasto il nome di Castello, confirmato dal-/l’esistenza, a piè di detto Colle di due porte/antiche, in punti opposti, dell’ordine gotico, e/forse costruite nell’invasione di questi Barbari./in una di esse, e precisamente in quella che/ora resta quasi nel mezzo del paese, si scorge, superiormente aggiunta, una lapide coll’emblema/della famiglia Colonna, (48) signore una volta della/Contea di Celano, al quale feudo questo paese sot-/toposto è stato fino alla legge eversiva del 1806[…]”(49)

Nella relazione fededegna del Regio Tavolario Donato Gallarano, riguardante la Contea di Celano e la Baronia di Pescina, compilata dal 1718 al 1722 apprendiamo per il nostro centro :

“[…] In detta Terra non vi è casa Baronale n’è circondata di mura, ma bene in detta Terra, quanto fuori vi sono chiese, et anco un monastero […]” .

Nella settecentesca carta topografica acquerellata a colori della “ Pianta è Veduta dello Stato di Celano ne Marsi/ Adi 3 Febraro 1720 “, conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana ( Archivio Barberini, Indice II,1944 a ), inequivocabilmente si nota invece, nella rappresentazione grafica del paese di Cerchio un antico castello: un muro formato da blocchi rettangolari sicuramente di pietra con ai lati due torri rotonde e a sinistra vi è un muro informe alto quasi quanto le torri recanti due porte di accesso al paese (50). Vicino al campanile, dobbiamo congetturare della chiesa matrice di Cerchio Santa Maria dell’Annuziata volgarmente detta “dentro le mura” (quindi le mura esistevano), è rappresentata un’alta torre quadrata.

Come mai due tesi a prima vista così discordanti? Eppure tutti e due i documenti presi in esame sono coevi : la relazione Gallarano è stata redatta dall’anno 1718 al 30 Settembre 1723 e la pianta topografica, come abbiamo soprariportato reca la data del 7 Febbraio 1720 quindi sembra che, o il Gallarano o l’anonimo agrimensore abbiano, con la loro opera asserito il falso oppure, in ultima analisi, e forse è quella giusta, tutti e due hanno detto la verità. Il Gallarano per stilare la citata relazione impiegò ben 5 anni e quindi era impossibile che sfuggisse ai suoi attenti occhi un castello o una rocca ben munita in quanto per “comando” doveva andare “super facies loci” e doveva “apprezzare” cioè doveva dare l’equivalente valore in denaro; l’anonimo agrimensore, forse locale, ( chissà se fu il Nostro Luca Ciotti molto attivo nella sua professione agrimensoria nella prima metà del XVIII secolo ) invece ha messo in risalto i resti di quello che dovette essere in antico un castello A ben vedere, infatti, quello che a prima vista sembra essere un castello sono in realtà, molto probabilmente, antiche mura di difesa munite di due torri: quindi tutti e due i documenti sopraccitati sono fedegni. L’agrimensore che ha curato la mappa doveva conoscere molto bene il nostro centro infatti ha riportato le 3 strade principali d’accesso al paese, ha raffigurato il Monastero degli Agostiniani Scalzi di Cerchio e più sotto, quasi davanti al convento, ha dipinto una grande croce : in questo luogo esiste, ancora oggi, una strada denominata Largo della Croce ( così chiamata, sicuramente, a ricordo di quella antica croce posta proprio all’entrata del paese e davanti al menzionato Convento degli Agostiniani Scalzi ). Chissà se l’anonimo agrimensore, nativo del luogo, ha voluto trasportare le conoscenze della storia patria del suo paese natìo nella mappa in questione. Altrimenti perchè rappresentare due torri e quel pezzo di muro, la croce posta prima del convento degli Agostiniani Scalzi di Santa Maria delle Grazie di Cerchio, tutte e tre le strade principali di Cerchio ed infine sembra a bella posta ha collocato il centro urbano di Cerchio quasi al centro della mappa? Per dipanare tale quesito bisognerebbe fare un esame grafico minuzioso: occorrerebbe una perizia calligrafica per stabilire se l’anonimo agrimensore è il nostro Luca Ciotti.

Donato Gallarano fu inviato “ super facies loci”, come perito “ super partes”, per apprezzare la Contea di Celano e la Baronia di Pescina agli inizi del secolo XVIII (1718-1723) per dipanare le liti ereditarie fra le potentissime famiglie Cesarini, Savelli, Peretti, Sforza Cabrera Bovadilla, ecc. Il suo encomiabile lavoro durato 5 anni, e lodevolmente riportato nella sua “relazione” composta da ben 300 carte ( inedita, tranne i “pezzi” riguardanti Cerchio e Celano che furono pubblicati alla fine del XIX secolo: il primo, dall’avvocato nonché senatore del Regno Gennaro Manna nel 1894 (51) ed il secondo dallo storico Pietro Piccirilli nel 1899 (52) ) andò completamente distrutto nel 1943. L’unica copia originale esistente nel Grande Archivio di Napoli, in seguito al bombardamento areo da parte degli Alleati, andò perduta, come abbiamno detto su nel 1943, insieme a moltissimi documenti: si salvò, solamente, la relazione finale del Gallarano ( composta da n. 20 pagine che io ho pubblicato, nel 1992, sul Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria col titolo : “ Una Relazione tecnica nella Marsica del ‘700 “ ). Noi, grazie ai sopramenzionati “pezzi” di Cerchio e Celano siamo riusciti a capire la grande importanza demo-etno-antropologica della “Relazione” e la distruzione del manoscritto aveva, ancora una volta privata la nostra Marsica di documenti molto preziosi ed importanti per tracciarne più compiutamente la sua storia. Finalmente, quasi a ciel sereno, si è aperto uno spiraglio circa il recupero di tale importantissime notizie: un collezionista possiede una copia ottocentesca della più volte menzionata relazione. Ho potuto vedere fotocopiata, in parte, il menzionato documento, dove, nella prima pagina, appare la seguente scrittura :

“ 26 Giug.o 1847 c as.a fol. 3 Tedeschi/Relazioni ed apprezzi dello stato di Celano colle sue…./otto Terre/”.

Il citato Tedeschi è forse il notaio celanese Francesco Tedeschi allistato nella vendita carbonara del comune di Celano: “[…]218. Tedeschi Francesco. Notajo – 2° Assistente Antico per sentimento[…]” ( Amiconi F.:” La Carboneria a Cerchio e nei Distretti di calano e Pescina”, Ed. Kirke, Cerchio, 2012, p. 60 ).

La Relazione Gallarano, dunque è salva. Avevo avuto formale e rassicurante promessa da parte del collezionista il quale al più presto mi avrebbe fatto avere una copia dell’intera relazione, che, appena avuta, immediatamente, avrei dato alla stampe. A distanza di ben 11 anni, però, non l’ho ancora avuta. Speriamo bene.

Le sopraccitate notizie sono le più antiche attestazioni riguardanti l’antico castello di Cerchio. Una fugace menzione ne fa, la maestra Tecla Vecchietti in Tucceri Cimini nel suo :” Cerchio Notizie storiche e Leggendarie”(53) :

”[…] Prima dell’ultimo terremoto, che distrusse parecchi/paesi della Marsica, del castello restava in piedi una parte/fino alla finestra del piano superiore, che i cerchiesi di una/certa età ricordano benissimo. Col terremoto il castello su-/bì ulteriori rovine, e i proprietari sui muri rimasti eretti/hanno edificato un tetto trasformando il locale in cantina./Ma un rudero si erge ancora e slanciandosi verso il cielo/pare implori la grazia di non scomparire completamente./Le mura del castello e quelle di cinta “ larghe e for-/ti” (cfr. Benedetto D’Amore : “ Miracoli e portenti della Madonna delle Grazie in Cerchio “, Aquila, Tipografia/Grossi, 1855 ) dalla parte detta “dietro i fossi” furono indebolite per il fatto che si fece passare in seguito una strada/di circonvallazione abbastanza ampia la quale favorì il/progressivo sgretolamento del vetusto fortilizio […]”.

Attualmente in località volgarmente detta “ngastej” ( letteralmente in italiano: in castello) nella proprietà delle famiglie Zavarella e D’Amore esiste un muro lungo 5-6 metri ed alto 3-4 metri formato da grandi blocchi rettangolari in pietra avente ad un lato (nella proprietà della famiglia Zavarella) una scarpa sempre in pietra, nascosto da un una siepe di edera, sono i resti antichi e maestosi forse o di un castello o di mura da difesa? Nei suoi pressi esiste ancora una strada denominata salita del Castello che si innesta dalla curva di contrada Acero. La strada passa poi sopra il ponte di Santa Lucia , nei suoi pressi vi era edificata l’omonima chiesa ( esistita fino alla fine del XIX secolo ) nota già il 18 marzo 818 quando l’imperatore Ludovico il Pio su richiesta dell’abate Theodomar, conferma a Montecassino i beni e gli edifici di culto :

“ […] in comitatu Marsorum cella Sancti Ianuarii in Torpiliano, Sancta Anastasia ibidem, Sanctus Maximus in Gurgu, Sancta Lucia in Circlu […]” (54)

e si immette, poi, nella curva detta “ dietro i fossi” e, girando a sinistra, va su sopra il nominato “ngastej”.

Perché non fare saggi per stabilire sia l’epoca della costruzione sia per capire di quali resti scientificamente questi facessero parte?

Sopra in località “ngastej”, nei pressi del muraglione fatto costruire, negli anni ’50 del passato secolo dall’amministrazione Comunale, esistevano ancora prima del terremoto del ’15, i resti dell’antica chiesa matrice intititolata a Santa Maria dell’Annunziata volgarmente detta “dentro” o “dentro le mura”.

Intorno al 1486 nasceva nel casale Paziano ( o Patiano ), territorio del Comune di Cerchio posto sotto l’attuale chiesa cimiteriale di santa Maria di Piediponte, il religioso Pietro Capocitto, eletto, nel mese di Maggio 1552, da papa Giulio III, alla carica di generale dell’ordine dei Celestini.

Nell’Archivio della Diocesi dei Marsi si conserva un frammento membranaceo recante la data del 2 Marzo 1493 dove vi figura un certo “ […] domino Petro Capocipti de Circulo […] “ non sappiamo al momento se questi era parente del Nostro, noi riteniamo di si anche perché, in quanto a fantasia, i Nostri lasciano molto a desiderare infatti si chiamano tutti Pietro: evidentemente dovevano avere un culto speciale verso il primo vescovo di Roma. L’attestazione più antica di tale casata l’abbiamo dal sopra menzionato ligio omaggio del 29 aprile del 1425 dove tra i vari attori, come abbiamo già avuto modo di dire, figura un certo “Mey Cappucipti de Circulo”.

Pietro Capocitto il Vecchio, futuro abate generale dei Celestini, fece la sua professione verso il proprio ordine il primo Settembre 1506 (vedi Appendice I ) e fu eletto Generale dell’Ordine nel mese di Maggio 1552 “[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus Capocittus de Circulo electus die ..a May 1552 Generale/Cap[itu]lus ex Indulto July iii ad Mense[m] 8[octo]bris prorogavit […] “ e morì, come afferma Muzio Febonio, all’età di ottant’anni, il 5 Novembre 1566, era nato, quindi, intorno al 1486:

“[…]Non poco ornamento apportarono ad esso ( Cerchio, n.d.r. ) l’uno e l’al-/tro D. Pietro Capocitto che furono portati all’apice del generalato dei/Celestini, il più vecchio dei quali essendo Abate in Siponto nello stesso/ anno in cui il Cardinale del Monte teneva la sede Arcivescovile, dove/egli raggiunse la cattedra del Pontificato massimo [ Giulio III, nd.]; il/fatto che aveva accettato quello di Abate, per la continua familiarità/

non lasciò affatto che la stima e l’osservanza della disciplina regolare e le/altre doti dell’animo rimanessero nell’ombre; ma per sostenere la verga/pastorale di tutta la Religione, in virtù del suo potere fù elevato alla/carica sublime di Generale di quell’Ordine tanto distinto subitamente/ si rivolse ai padri il 5 novembre 1566 (55)[…] L’altro nipote di lui, per/parte di padre, emulò le virtù rifulse per tutto l’ordine dei religiosi per/la magnificenza delle virtù, per la prudenza, per l’accortezza e per la/conoscenza di quasi tutte le scienze, tanto che per vari gradi delle ca-/riche non una sola volta meritò il più alto, ma meritò per quattro volte/( il 30 Aprile 1564, il 14 Maggio 1570, il 13 maggio 1576 ed infine il/ 12 Maggio 1582 n.d.r.) di ascendere all cospicua carica, ed in quella diede sé/stesso alle cure dell’ufficio pastorale che con nuove costituzioni purgò/

le cose corrotte, ultimate queste riforme meritò l’appellativo di riforma-/tore dei celestini: e non solo liberò il suo stesso ordine dai debiti, ma/accumulò moltissime ricchezze per usi futuri. Rinnovò il Monastero di/S.Eusebio di Roma, rovinatosi per l’antichità[…] avendo compiuto il/58° anno, ricco di fama, di virtù, nell’anno 1586 ( più esattamente morì/ il 9 Febbraio 1587, n.d.r.) strappato ai vivi a Barletta, in Puglia, fu stra-/sportato alla Chiesa di S. Spirito nel Morrone nella Cappella eretta poco/prima da lui stesso […]” (56)

Pietro Capocitto ‘Il Vecchio’, come già abbiamo visto, era pronipote, di Pietro Janitella (o Jannetella) di Aielli :

“[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus Capocittus de Circulo 1552, Rev.[everendissi]mi D.[omini]/Petri Janitelle ab Agellis Episcopi S.[anc]ti Angeli de/Lombardis ex Nepta Pronepos[…] “ (57)

monaco Celestino, priore del monastero di S. Eusebio in Roma nel 1426 ed eletto vescovo di S. Angelo dei Lombardi il 13 Agosto 1427 dove rimase per poco di più vent’anni, fino al 27 novembre 1447 quando rinunciò a tale incarico: “[…] ren.[unciatio] Petri Pogalus (Possulus Ursoni), can[onicus] Surrentin[i] 1447 Nov. 27 […]” (58)

Il Nostro fu “Commissario per la riforma dell’abbazia di Montecassino, commendatario dell’arcipretura di S. Maria “ad lacum” in Luco dei Marsi, forse fu promotore della devozione allo Spirito Santo che, in quel paese, vide fiorire, nel corso di quel secolo XV, la confraternita dei “ Signori dello Spirito Santo “. Il 7 Aprile 1422 è Priore del Monastero di Collemaggio ed il 6 Gennaio 1426 lo troviamo priore presso il Monastero di Sant’Eusebio di Roma. Il 12 Luglio 1424 è Priore del Monastero di Sant’Eusebio di Roma e Amministratore Apostolico del Sacro Monastero di Cassino ed il 25 Gennaio 1426 prende possesso della Chiesa di Santa Maria di Luco dei Marsi (59). Mons. Janitella era amico dell’illustre prelato nonché mecenate ed amante dell’arte e della cultura Monsignor Amico Agnifili di Rocca di Mezzo ( 1398-1476 ) consacrato vescovo dell’Aquila alla presenza di illustri prelati fra i quali anche il Nostro Pietro Janitella, il 4 Luglio 1431. Amico Agnifili fu amico e compagno di studi di Enea Silvio Piccolomini il futuro papa Pio II. Per l’alta considerazione e stima avuta da Papa Paolo II ( al secolo Pietro Barbo,1417-1471, eletto al soglio pontificio il 30 Agosto 1464 ), allievo del Nostro, fu da questi creato Cardinale: “ secondo alcuni designato nel 1464 e tenuto segreto fino al 1467 quando fu formalmente pubblicato il 18 settembre, ricevendo il cappello cardinalizio il 22 dello stesso mese e il titolo di S. Balbina il 19 novembre di quell’anno, cambiato, il 13 novembre 1469, con quello di S. Maria in Trastevere (60).

Pietro Capocitto “il Giovane “ era nipote di Pietro il Vecchio :

“[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus junior Capucittus de Circulo S.T.P./D.[ominus] Petri Seniores ex Frate Nepos[…]” (61)

e zio di Pietro di Aielli :

”[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus ab Agellis D.[omini] Petri Capocitti Juniores de Circu=/lo ex Sorore Nepos[…] “ (62)

eletto abate generale il 30 Aprile 1603 : “ […]R.[everendus] D.[ominus] Petrus ab Agellis electus dei 30 Aprilis 1603[…] “ (63).

Da queste stringatissime notizie si evince la grande importanza che rivestirono i sopramenzionati illustri personaggi dei tre limitrofi paesi : Cerchio, Aielli e Rocca di Mezzo, in un arco di tempo che va dall’ultimo ventennio del secolo XIV° alla prima metà del XVII° secolo uniti tutti da un forte rigore religioso.

Sembrerebbe a prima vista, non abbiamo elementi a sostenere questa tesi, come se questi fossero uniti anche da un unico retaggio parentale o comunque, sicuramente, amicale.

Non sappiamo se il Vescovo Gentile di Aielli fosse parente dell’altro vescovo Pietro Janitella di Aielli , certo è che , in un paese così piccolo i due vescovi dovevano conoscersi così come pure le loro famiglie.

Difficile, nell’epoca del nepotismo, che questi fossero immuni da tale “contagio”.

Chissà se il vescovo Gentile o il suo entourage pose i buoni servigi alla elezione di Monsignor Janitella alla carica di Priore del Monastero Benedettino di Sant’Eusebio in Roma e poi anche alla carica vescovile.

Mons. Pietro Janitella, sappiamo, attraverso il sopra citato documento, che era prozio di Pietro Capocitto il vecchio, eletto Abate Generale dell’ordine dei Celestini nel mese di maggio del 1552 e quest’ultimo, a sua volta, era zio dell’altro Pietro Capocitto il Giovane: il Riformatore dell’Ordine dei Celestini, eletto per ben quattro volte a tale prestigiosa carica. Pietro Capocitto il Giovane era, a sua volta, come abbiamo già visto, lo zio di Pietro d’Aielli eletto alla carica di Generale dei Celestini il 30 Aprile 1603 e, questi, a sua volta, era zio dell’altro futuro abate celestiniano Francesco Maceroni (o Macerola) di Aielli:

“[…]fatto la sua Religione, che vistolo ancora giovanetto seguitare le gloriose orme del Reverendissimo Don Pietro, Suo gran Zio[…]” (64)

Il sopracitato Don Pietro è senz’altro il Generale dei Celestini Pietro di Aielli morto nella città dell’Aquila il 13 novembre 1606. Notizia questa importantissima e non messa nella dovuta evidenza da padre Giacinto Marinageli nel suo ottimo articolo: “ I Celestini nella Marsica” (vedi più sotto).

Quindi per oltre due secoli, dal 1422 al 1640, questa singolare etnia parentale che accomuna i paesi di Cerchio ed Aielli, si è avvicendata, per le alte virtù e qualità dei suoi appartenenti, al comando dell’Ordine dei Celestini.

Francesco Macerola ( o Maceroni) fu eletto all’ onorevole carica di Generale dell’Ordine dei Celestini, la prima volta, il 2 Maggio 1627 e la seconda ed ultima volta, il 14 Aprile 1636, quattro anni prima della sua morte avvenuta, come accennato, nel 1640.

Il suo corpo fu tumulato, dove attualmente si trova, il 17 aprile 1640, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dell’Aquila, come chiaramente è riportato nell’orazione funebre eseguita nella medesima sopracitata giornata dal “ Dot.[tor] Equitio Mausonio “ (65).

L’elegante monumento funebre, formato da due lastre di pietra calcarea ( cm. 248 per 86) posto orizzontalmente a pari di pavimento, raffigura, in bassorilievo, un’abate celestino vestito in pompa magna con, recante in alto a sinistra, a fianco della sua testa, il proprio stemma gentilizio (cm. 191 per 72,5) e, l’altra ( misura cm. 72,5 per 38) reca incisa il cursus onorifico del Nostro: il tutto è circoscritto da una marmorea cornice. Chissà se il funebre bassorilievo rappresenta realisticamente il Nostro. Tale monumento è posto a sinistra di chi entra, prima dell’altare maggiore e reca la seguente, purtroppo, mutila iscrizione a causa dei guasti avvenuti nel corso dei secoli (nella catastrofica notte del 6 aprile 2009 quando la città dell’Aquila, con il suo intero comprensorio, è stata violentemente sconvolta dal tellurico mostro):

“ D O M

VIATOR […]RTIS[….]NDITO ROSAS

REVER. D. D. FRA[…]DAL[….]GERO VIRTUTU AGELLO

CUIUS APOLL[…]NTIA VITAE INTEGRITATES

ANIMI CAM[…]ORUM[…]ANTIAE SU DUS EIUSDEM AD

C[…]RA[…]OROM IDEM AD EGENERALATUS

[…]ICEM BI […]IO CONVECTAVIT

[…]EIUSDEM EO EVECUTRA ROSA

[…]CH[…]ONU ELASSET SYDUS DEFRONDASSET ROSAS

[…]DIRVISSET AGELLUM

OB.AC[…]AETAT. SUAE LXXII QUINTO KAL. MAY

D. PETRUS MARIUS ABBAS TANTO PRI COLLA CR. POSUIT”.

Il Nostro quindi era nato ad Aielli intorno al 1568 in quanto come chiaramente si evince nelle “ESSEQUIE FUNERALI”(vedi) il suo funerale fu eseguito il giorno 17 Aprile 1640 nella “Regia Chiesa di Collemaggio” e, nella sopracitata epigrafe, apprendiamo che alla data della sua morte, il Nostro, aveva 72 anni. .

Dall’ottimo ed interessante lavoro di padre Giacinto Marinangeli: “I Celestini nella Marsica” (66) pubblicato su “I Celestini in Abruzzo: figure, luoghi, influssi religiosi cultuali e sociali: Atti del Convegno: L’Aquila, 19-20 maggio 1995”, L’Aquila: Libreria Colacchi: Deputazione abruzzese di storia patria, 1996, apprendiamo:

“[…] Altro abate marsicano fu, come sopra accennato, Pietro da Aielli, nipote per parte di sorella, di Pietro Capocitti senior ( in realtà da come abbiamo soprariportato lo zio era Pietro Capocitto il Giovane (junior) e non il Vecchio (senior) n.d.r. ). In tal modo i due paesi di Cerchio e di Aielli si legano alla storia celestina in grazia di questi insigni generali. Abate nel 1603 per un triennio, fu angustiato dalle manovre e pretensioni del Ministro provinciale di Francia, Carlo Campigny. Era costui uomo di talento e d’indubbie doti, sia d’intelletto che d’azione e tendeva a considerarsi pari all’abate generale e considerare la sua provincia di Francia quasi del tutto affrancata alla giurisdizione dell’abate generale residente in Santo Spirito del Morrone. La vicenda si trascinò nel tempo e, non trovandosi una soluzione onesta, fu deferita a Roma e la Sede Apostolica riaffermò i diritti e le prerogative sovrane dell’abate generale su tutti i monasteri, su tutti i membri della Congregazione celestina. A distanza d’una ventina d’anni dall’abbaziato dell’aiellese Pietro, fu eletto un altro suo conterraneo ( in realtà, da come abbiamo sopra riportato era suo nipote n.d.r. ), Francesco da Aielli. Ma, nel frattempo, importanti eventi si erano avverati nell’ambito della Congregazione Celestina. Abbiamo accennato alla controversia Pietro d’Aielli e Carlo Campigny e la definizione della controversia data dalla Commissione dei Cardinali incaricati e sancita dallo stesso Sommo Pontefice. Nel 1607 veniva nominato Protettore Roberto Bellarmino, sotto la cui protettoria rilevanti atti cercarono di condurre a compimento quel movimento di riforma, che era stato portato avanti dall’abate Pietro Capoccitti junior, in ossequio alla volontà del Cardinal Protettore, interprete ed esecutore della stessa volontà del Pontefice, Paolo V, cui l’Aragona era particolarmente caro. L’azione del nuovo Protettore, il Bellarmino, rese necessaria un’ulteriore revisione delle Costituzioni Generali che quindi videro una nuova edizione nel 1627 ed una seconda nel 1629. Fu opera d’un altro abate generale marsicano, il sunnominato Francesco da Aielli. Fu eletto, una prima volta, nel 1627, per un triennio, ed un secondo triennio gli fu attribuito nel capitolo generale del 1636. Egli è ricordato con l’ufficio di procuratore del Santo Spirito di Sulmona, priore di Collemaggio, al tempo delle ricerche che nel locale preziosissimo archivio vi fece prima Lellio Marini, e, successivamente, Ludovico Zanotti. Ebbe questioni con i Piccolomini, signori di Celano, ma va ricordato, soprattutto, per aver ripreso energicamente l’azione dei conterranei Capoccitti junior e Pietro d’Aielli nello spingere avanti l’avviata riforma disciplinare-amministrativa della Congregazione. L’abate generale, nel presentare il testo aggiornato, dedicandolo al nuovo Card. Protettore, il Principe di Savoia Maurizio Emanuele, con le solite espressioni encomiastiche, come il secolo chiedeva, dichiarava:<<..ut ipse Ordo in sua sinceritate integer, et illibatus permaneat, atque mores corrigantur…Constitutiones redigi fecimus…>>. Segue l’approvazione papale di Urbano VIII e, come di norma, il testo delle stesse Costituzioni, alle quali fa seguito la Regola di San Benedetto e una raccolta di << Privilegia Coelestinorum>>. Francesco da Aielli è ricordato, come si diceva, con rispetto e simpatia da Lelio Marini, da Celestino Telera, da Ludovico Zanotti. Sono i tre maggiori storici del celestinismo, ciascuno con una sua propria fisionomia: il primo con intendimenti più vicini alla critica storica, il secondo inclinando verso una storia <<agiografica>> di edificazione, il terzo con intendimenti più spiccatamente annalistici[…]”.

Chissà se a tali elezioni, in qualche mondo hanno influito i nostri illustri personaggi? Sicuramente a tutto l’Ordine dei Celestini erano ben note le grandi figure di Mons. Jannitella e dei due Pietro Capocitto.

E l’ultimo “ D. Petri Capocitto ex Avezzano “ che il 25 Giugno 1636 viene incluso nelle “Professiones Monachorum” (67) è parente dei Nostri?

Il 4 Luglio 1431, come abbiamo su detto, fu consacrato vescovo dell’Aquila nella medesima città, Mons. Amico Agnifili di Rocca di Mezzo alla presenza di illustri prelati fra i quali vi era anche il vescovo di Sant’Angelo dei Lombadi Mons. Pietro Janitella.

La presenza del Nostro fu una mera coincidenza oppure era stato scelto per partecipare a tale cerimonia?

Da questo breve excursus possiamo asserire che il vescovo Gentile sia stato il capostipite di questa etnia altamente religiosa. Al momento, però, non sappiamo se vi fossero anche legami parentali sia con Mons. Pietro Janitella e di conseguenza con i Capocitto, che con il Cardinale Amico Agnifili ( Amico di Coletta di Cecco ).

Mons. Janitella doveva essere per forza di cose amico di Monsignor Amico Agnifili di Rocca di Rocca di Mezzo anche se, ad onor del vero, al momento non abbiamo un documento sincrono dove si nota ciò però, è ragionevolmente logico, che i due si conoscessero anche perchè Mons. Janitella per essere presente alla sua consacrazione dovette spostarsi da Sant’Angelo dei Lombardi ed intraprendere, per quei tempi, un non lieve viaggio.

Il mecenate Amico Agnifili fu amico e compagno di studi di Enea Silvio Piccolomini il futuro papa Pio II. Per l’alta considerazione e stima avuta da Papa Paolo II ( al secolo Pietro Barbo, 1417-1471, eletto al soglio pontificio il 30 Agosto 1464 ) allievo del Nostro, fu da questi creato Cardinale: “ secondo alcuni designato nel 1464 e tenuto secreto fino al 1467 quando fu formalmente pubblicato il 18 settembre, ricevendo il cappello cardinalizio il 22 dello stesso mese e il titolo di S. Balbina il 19 novembre sempre di quell’anno, cambiato,il 13 ottobre 1469, con quello di S. Maria di Trastevere” (68). Lo storico nonchè segretario della Deputazione Abruzzese di Storia Patria Mons. Giacinto Mariangeli aveva, con sapienti pennellate, descritto, nel suo ottimo saggio a cui si rimanda (68), la Figura del Nostro. A noi piace riportare l’inzio, a mò di incipit, del suo sagace intervento:

“[…] La ricorrenza del sesto centenario della nascita di Amico/Agnifili (1398 – 1476 ), mi spinge ad abbozzare un sobrio pro-/filo sulla sua figura ed attività, con particolare attenzione/alla sua presenza ed azione nell’ambito della Chiesa catto-/lica quattrocentesca, che da quella “locale” a lui affidata, guardò, in più mansioni e circostanze, a quella universale./Il modesto saggio viene pubblicato in questo Bullettino in/considerazione anche, che nel corso di oltre cento anni/dalla fondazione, nonostante sotto i suoi occhi e talora parte-/cipandovi da protagonista, si snodassero eventi di portata dav-/vero storica, nè già limitata alla sua città, dall’epica gloriosa /guerra “braccesca”, fin quasi al declino dell’ ”Aquilana li-/bertas” alla cui vicenda e rinomanza egli stesso aveva ag-/giunto lo splendore del suo episcopato prima, quindi del/cardinalato, donde talora veniva evocato e più tardi ricor-/dato col significativo appellativo di “ Cardinale dell’Aquila” o “Aquilano “[…]”.

E piace mettere in evidenza anche l’ottimo scritto dello storico Antonio Manfredi il quale nello stesso Bullettino ha pubblicato il suo : “ Amico Agnifili e i libri liturgici della biblioteca provinciale “Tommasi” dell’Aquila “ (70) facendoci partecipi dell’amore di questi verso il mondo dell’arte e della consistenza della sua biblioteca, ahimè, andata dispersa: