Se la parola poeta ha ancora un senso -in un’epoca di tale iperproduzione da renderla di fatto irrilevante-, ebbene se questa parola ha un senso e può essere accostata al termine di maestro, cioè di colui che indica a tutti una strada, questo senso lo troviamo in un poeta (ma in realtà è stato molto di più) di cui ricordiamo in questi giorni i vent’anni dalla morte, avvenuta il 16 settembre 2004.

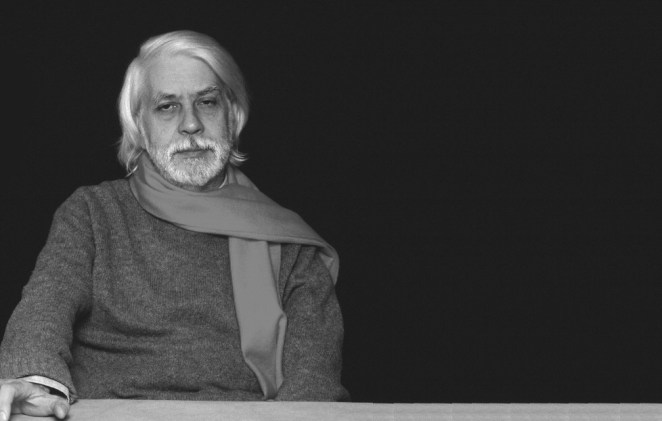

Un maestro, Giovanni Raboni, ma senza che in tale definizione si possa ravvisare qualcosa di declamatorio, ma al contrario con un understatement che sgorgava in lui naturale, nei tratti umani così come nell’infaticabile lavoro di intellettuale a tutto tondo, critico letterario e teatrale, traduttore (celebre quella della Recherche proustiana), recensore rigoroso e dotato di ineguagliabile competenza.

E poi la poesia, una poesia che si inquadra sulla scia della linea lombarda, ma con caratteri tutti propri. Scriveva l’amico poeta e critico Maurizio Cucchi, ricordandone la cifra poetica, che “la poesia di Raboni lavora sul parlato, introduce figure ed esperienze di realtà quotidiana, si muove sempre a ridosso della prosa senza cedere mai alla prosa”.

In Raboni appare costante una tensione morale, che si accompagna, rileva ancora Cucchi, “a una vertigine controllata, una commozione che provoca come increspature improvvise o latenti di una superficie sostanzialmente piana, tendente all’attenuazione”.

Rilievi che trovano sostanzialmente d’accordo i tanti critici, intellettuali, poeti che si sono occupati della sua opera, come, tra gli altri, Franco Cordelli, che rileva come“Raboni, anche quando parla di temi pressanti dell’attualità è un poeta dalla voce pacata: vita e morte, eternità e quotidianità, oggettività e scarto metafisico o onirico convivono nei suoi versi senza stridore”.

Una delle sue più belle e conosciute poesie:

La guerra

Ho gli anni di mio padre – ho le sue mani,

quasi: le dita specialmente, le unghie,

curve e un po’ spesse, lunate (ma le mie

senza il marrone della nicotina)

quando, gualcito e impeccabile, viaggiava

su mitragliati treni e corriere

portando a noi tranquilli villeggianti

fuori tiro e stagione

nella sua bella borsa leggera

le strane provviste di quegli anni, formaggio fuso, marmellata

senza zucchero, pane senza lievito,

immagini della città oscura, della città sbranata

così dolci, ricordo, al nostro cuore.

Guardavamo ai suoi anni con spavento.

Dal sotto in su, dal basso della mia

secondogenitura, per le sue coronarie

mormoravo ogni tanto una preghiera.

Adesso, dopo tanto

che lui è entrato nel niente e gli divento

giorno dopo giorno fratello, fra non molto

fratello più grande, più sapiente, vorrei tanto sapere

se anche i miei figli, qualche volta, pregano per me.

Ma subito, contraddicendomi, mi dico

che no, che ci mancherebbe altro, che nessuno

meno di me ha viaggiato fra me e loro,

che quello che gli ho dato, che mangiare

era? non c’era cibo nel mio andarmene

come un ladro e tornare a mani vuote…

Una povera guerra, piana e vile,

mi dico, la mia, così povera

d’ostinazione, d’obbedienza. E prego

che lascino perdere, che non per me

gli venga voglia di pregare.

Da A tanto caro sangue, 1988

Maurizio Cichetti